ガンプラ初心者に向け、合わせ目消しの基本を解説!

本記事ではガンプラの合わせ目消しのやり方と必要な道具を紹介します。

ガンプラは合わせ目消しが必要な場面が技術進歩で徐々に減ってきています。

しかし、古いHGや旧キットでは避けて通れない改造方法です。

また、バンダイ製以外のキャラクターモデルではパーツのド真ん中に合わせ目が出ることなど日常茶飯事。

本記事では誰でもできる合わせ目消しと題して、初心者向けに丁寧にを方法を紹介します。

合わせ目消しとは

今更かもしれませんが、合わせ目消しとは??

と筆者は捉えています。そしてゴールは↓

まず、合わせ目消しのベーシックな方法はたくさんの偉大な先人が紹介してくださっています。

なので、ここでは敢えて筆者が失敗したアンチパターンも含めて紹介しようと思います。

お付き合いください!

失敗談の共有って意味があると思うんです!

アンチパターン1:塗装しない

筆者が超初心者の頃よくわかっていなかったのですが

合わせ目消しは無塗装のほうがはるかに難しいです!

合わせ目消しはパーツ次第ですが接着剤の影響で変色してしまうことがあります。

しかし、塗装すれば合わせ目消しで変色した箇所をごまかすことができます。

成型色仕上げは塗装によるごまかしがきかず、きれいに仕上げるには初心者では対応できないような技術やマテリアルが必要になります。

初めて合わせ目消しを試してみようと思ったら、塗装する方が無難だと思います。

ということで失敗談その1は「変色した」でした!

初めて合わせ目を消したHGシャアザク・・・・・太腿が薄く変色した思い出が蘇ります。

でも・・・無塗装で合わせ目消ししてみたい

本記事では取り上げませんが、無塗装でも合わせ目消しできないわけではありません。

実際に筆者が条件を絞ってチャレンジした無塗装合わせ目消しの記事もご紹介します。

アンチパターン2:一発で成功させようとする

このミス、今でもあります!

合わせ目消しは全パーツ全箇所、一発で成功するとは限りません。

3桁の模型を作った筆者はいまだに気軽に失敗しています。

やはり己の腕を過信せず、作業後しっかり目視と指の腹で触ることで、陥没や膨らみを確認するのが良いでしょう。

失敗談その2は「1度の作業でうまくいったと思い込む」でした。

一発で

終わりと思うな

合わせ目消し

合わせ目消しの具体的な方法

おすすめの道具とマテリアル

続いて、おすすめの道具とマテリアル類を紹介します。

| 種類 | 具体的な製品例 | 用途 |

| 有機溶剤系接着剤流し込みタイプ | タミヤセメント流し込みタイプ速乾 | 接着 |

| カンナ掛けツール | ヘミアイピーディ ぷら用カンナ | 接着部の切削(平面) |

| デザインナイフ曲刃 | オルファアートナイフプロ | 接着部の切削(曲面) |

| 当て木付き紙ヤスリ | ゴッドハンドFFボード+タミヤフィニッシングペーパー400/600等 | パーツの平滑化(平面) |

| スポンジヤスリ | ゴッドハンド神ヤス!2mm | パーツの平滑化(曲面) |

| 瞬間接着剤 | ガイアノーツ瞬間カラーパテ | 修正 |

なくても工夫でなんとかなるツールもありますが、あると一気に楽になります。

まだ経験が浅い我々のような初心者こそ、作業に適した工具やマテリアルを用意するのがおすすめです。

良い道具を使うと自分の実力以上にうまくできますので、より一層モチベーションが上がりますし。

合わせ目消しにチャレンジしたい超初心者の方はぜひ揃えてみてください。

実際の使い方は↓で写真と共にご紹介します!

合わせ目消し作業開始!平面部の合わせ目消し1

まずは平面の合わせ目消しからです。

筆者は合わせ目消しで瞬間接着剤を使うことも多々あるのですが、いったんここではベーシックな有機溶剤系接着剤(流し込み系速乾)を使うやり方を紹介します。

有機溶剤系接着剤は王道のタミヤセメント流し込みタイプがお勧めです。

横道にそれますが、接着剤については以下の記事で詳しく解説しました。よろしければぜひ!

まず、パーツを完全にはめる前の状態でわずかに間をあけ、そこに接着剤を流し込みます(写真左)。結構ハケにたっぷりめです。

続いて、パーツをぐっと押さえます。すると、溶けたプラスチックがはみ出します(写真右)。

よくこの溶けたプラがはみ出す状態のことを「ムニュ」と呼称している方が多いので、当ページでもムニュと呼ぼうと思います!

この状態で、基本的には24時間くらいは放置するのが推奨です。速乾でも、硬化完了しているわけではないためです。

が。筆者はさっさと作業したいし。。。いいや!と普段は10分くらいで次の工程に移ってしまいます。

だからきっと、すぐ失敗して穴だらけになるんですね!この写真はちゃんと一日置いたパーツです。

平面部の合わせ目消し2 カンナ掛けでムニュを削る

ムニュが硬化したら、ムニュ部分を削ります。

ムニュを削るのはカンナ掛けツールがお勧めです。

カンナを飛ばしてヤスリを掛けても問題ないのですが、カンナ掛けは多く削り取れる分時短になり、かつきれいに平面を出してくれます。

カンナがけ作業の詳細はこちらもぜひどうぞ。

筆者はカンナがけツールとして、ヘミアイピーディ(HEMIxIPD)の工具を愛用しています。

カンナがけ専用として造られていることもあり、敢えて切れ味を落とし、また厚刃です。

カンナがけは薄い刃で行うと振動が発生(ビビリ)し、微細な傷がついてしまいうまくいきません。

また、切れ味がないためにナイフ類と比べて安全に作業することができるのもポイントが高いです。

以前はデザインナイフやカッターでカンナ掛けをしていたのですが、ヘミアイピーディのカンナと出会ってから完全にこれ一択になりました。

カンナがけは黄色矢印の方向で、刃を立てずに行います。

刃を立てるとエグり取りすぎてしまう恐れがあるためです。

うまくいっているときは赤丸箇所のように、細いプラくずがきれいに出てきてくれます。

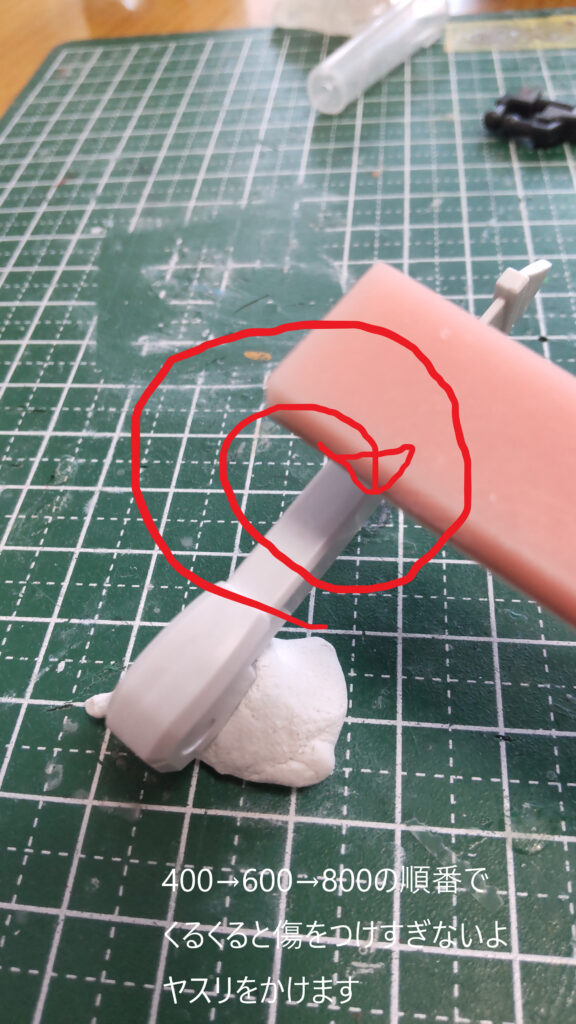

平面部の合わせ目消し3 ヤスリがけでフィニッシュ!!

ムニュの突起が取れたら最後にヤスリをかけます。

この時、平面部に使用するヤスリは「硬い当て木を付けたヤスリ」を使います。

必ずしも当て木を付けたヤスリが絶対というわけではなく、固い保持ができるヤスリであれば大丈夫です。

写真はゴッドハンドのFFボードという商品に紙ヤスリを張り付けて使用しています。

やわらかいスポンジヤスリや紙ヤスリをそのまま使うと、角を落としてしまってとてもかわいらしい曲面のパーツになってしまいます。

筆者はムニュ突起をカンナ掛けで落とした後は、400番手→600番手→たまに800番手くらいの順番でヤスリがけをして終えています。それほど傷が気にならない場合は600番までで終わることもしばしばですし、400を飛ばすこともあります。

丁寧な方は1000番までかけるようです。

この時、400は模型に使用するには若干粗く切削力があるため、一方向にばかりヤスると傷が深くついてしまって600でカバーしきれないことがあります。

赤矢印のような具合でヤスリをくるくると回しながら使用すると、一方向への深い傷が防止できますのでおすすめです。

ヤスリの種類を全く知らない超初心者の頃、たった一つ持っていたスポンジヤスリで頑張って削っていたらやたら丸っこいガンプラが出来上がりました・・・・

曲面部の合わせ目消し1 ムニュまで一緒

ムニュするのは一緒なので割愛します!

曲面部の合わせ目消し2 カンナがけで一工夫

カンナ掛け工程で一工夫します。

先ほどは刃が直線のカンナ掛けツールを使用しましたが、曲面のカンナ掛けには曲刃タイプの工具を使用します。

曲面部分に対して直刃を使用すると、削りすぎた場合に曲面が平面化してしまうためです。

残念ながら筆者が知る限りヘミアイピーディには曲刃タイプがないため、やむなくオルファの曲刃で処理しています。直刃より刃が大振りで、ビビリは抑えられるので便利です。

曲面部分への曲線刃運用は断然おすすめのため、以下の記事でも詳細を解説しています。

曲面部の合わせ目消し3 ヤスリがけもスポンジ等で柔らかく!

最後のヤスリがけも、先ほどの平面部とは異なり別のヤスリで行います。

筆者は神ヤス!2mmを愛用しています。

※スポンジタイプの他紙ヤスリなど曲面に添えるタイプならなんでもOKです

先ほどと異なるヤスリを使う理由は直刃と曲刃の使い分けの理屈と同じです。

硬い当て木付きヤスリを使うと曲面部が平面化してしまうためです。

スポンジヤスリを400番→600番(または800番まで)と当てていって完了です。

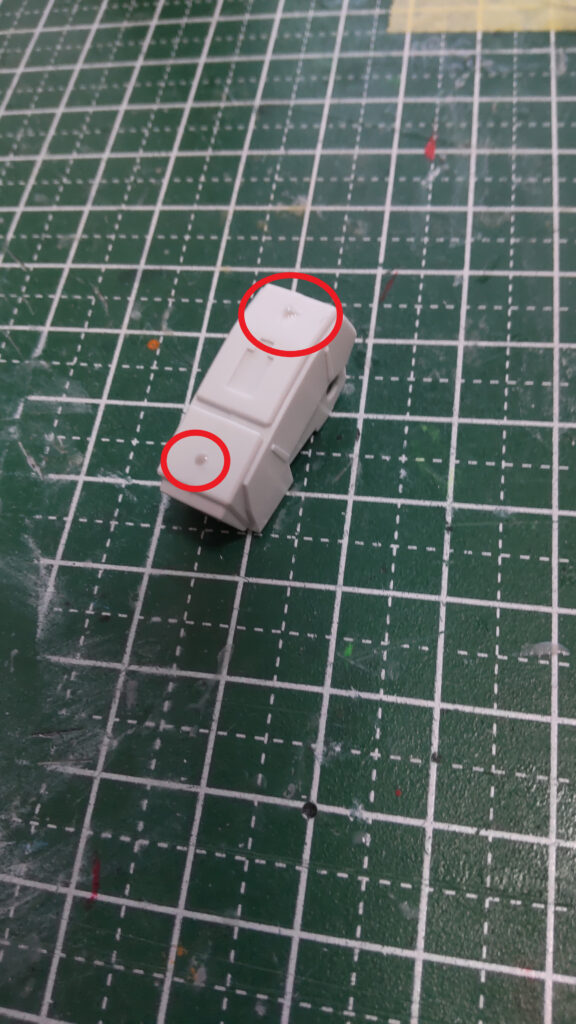

合わせ目消しは修正してから完了です

合わせ目消し 作業完了したはずなのに意外と穴だらけ問題

アンチパターン2で紹介しました

一発で 終わりと思うな 合わせ目消し

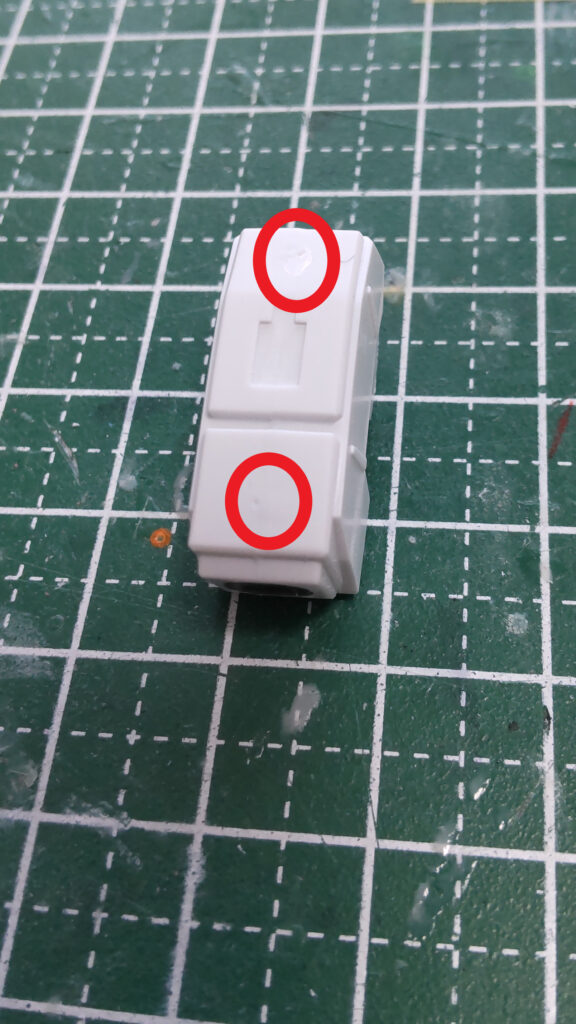

一度合わせ目を消したパーツをこの項冒頭で事例として持ってきてみました。

赤丸の箇所です。よく見なくてもきれいじゃないとわかってしまいます・・・・

こんな具合で一度作業した後に失敗していることなんてざらなので、気にせず直しにかかりましょう!

瞬間接着剤系マテリアルで穴埋め

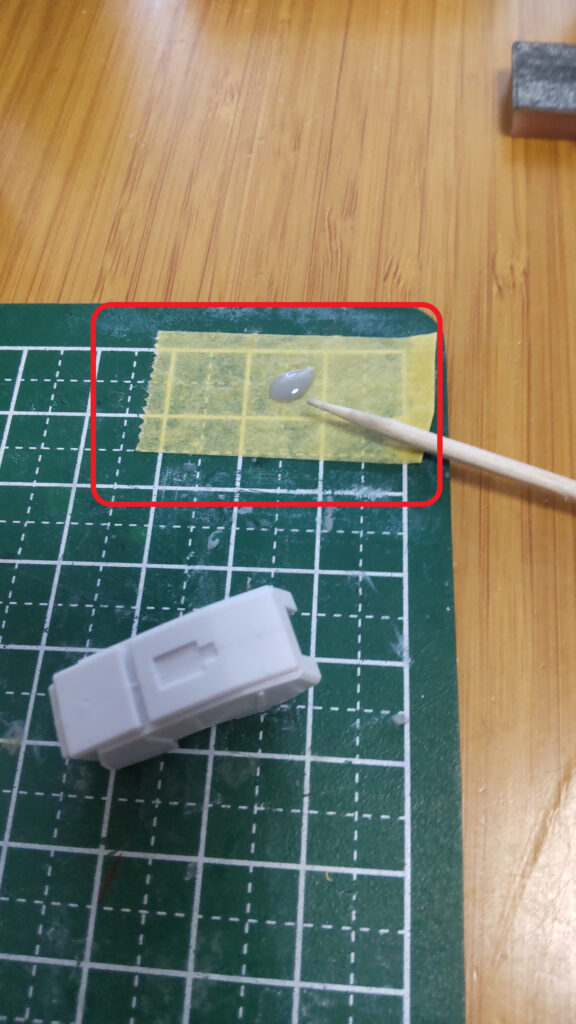

筆者のお気に入り穴埋めマテリアルはガイアノーツの瞬間カラーパテです。

これは瞬間接着剤の一種で、色がグレーです。

サーフェイサーを吹いた後に全く目立たなくなるのが特にお気に入りポイントです。

写真左のようにカッターマットの上にマスキングテープを張ります。

続いてその上にちょっとだけ瞬間カラーパテを出してつまようじで付ければ(写真右)完了です。

一日の模型活動が終わった後、テープを剥がして捨てればきれいになるので

リビングモデラーにはとってもやりやすい方法です。

筆者は瞬間カラーパテを使っていますが、ゼリータイプの瞬間接着剤でも全く問題なしです。

ただ、透明なのでちょっと見えづらいかも?

またしてもヤスリ掛けしてやっとこさ完了!

瞬間接着剤を付けた箇所を、整面なら当て木ヤスリ、曲面ならスポンジヤスリなどパーツに応じヤスリをかけます。

筆者の場合は横着して600番だけで終わらせてしまってます。

きちんと作る人は400番等からまたやり直すのではないでしょうか。

何にせよ、このように「一度で成功しない」と思いながら修正込みで

作業すれば案外技術関係なく合わせ目消しはうまくいくはずです。

次の記事でもっと狭い箇所の対応方法をまとめました。あわせてご覧ください。