この記事は、前記事「はじめてのモノアイ改造」の続編にあたります。

前回の記事は、ピンクや緑のシールで表現されるモノアイを、改造ツールに置き換えるだけで見栄えがしますよ

という内容でした。

今回はもう一歩進めて、モノアイを動かす改造にチャレンジしてみましょう。

おさらい:モノアイ改造の定番

まずは前回のおさらいです。

古いHGでよくみられる、ピンクの丸いシール。モノアイ表現です。

これを、置換するだけというのがはじめてのモノアイ改造にお勧めの方法とお伝えしていました。

何しろ簡単で、しかし効果が絶大なのです。

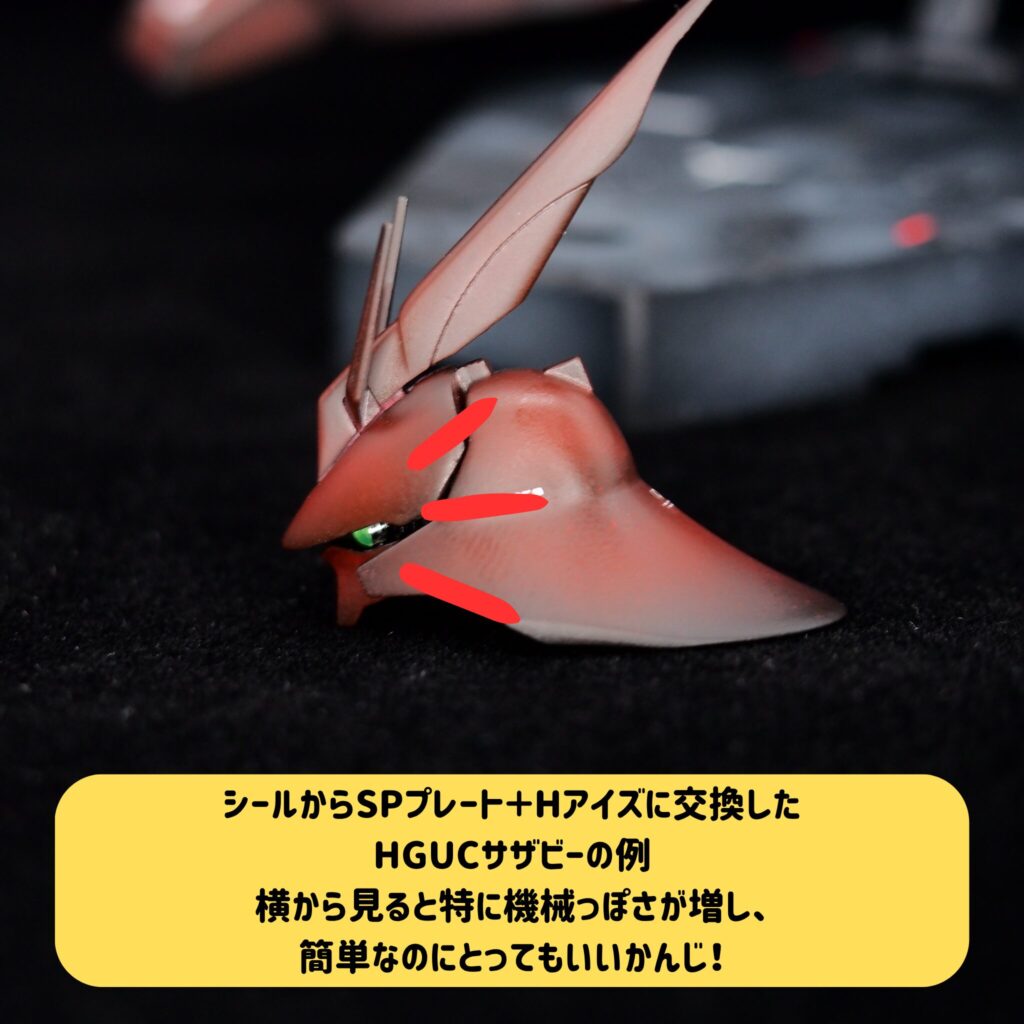

SPプレートは金属でできたモノアイの基部パーツ。

Hアイズは丸い、モノアイやレンズを表現できるクリアパーツ。

SPプレートの内部にHアイズを入れ、SPプレートをキット側に貼りつけることで成立します。

貼り付けに使用するのは水性接着剤がおすすめ。

筆者が好きなのはピットマルチです。プラモデル用ではありませんが、SPプレート程度なら問題なく保持できます。

加えて、「貼って剥がせる」タイプなので付け直しも容易なのが良い点です。

このメリットが、実はこの後もちょっと活きてきたりします。

なぜプラモ用接着剤ではないのか?瞬間接着剤はどうなのか?等の疑問がわいた場合は、以下の接着剤記事も合わせてご覧ください。

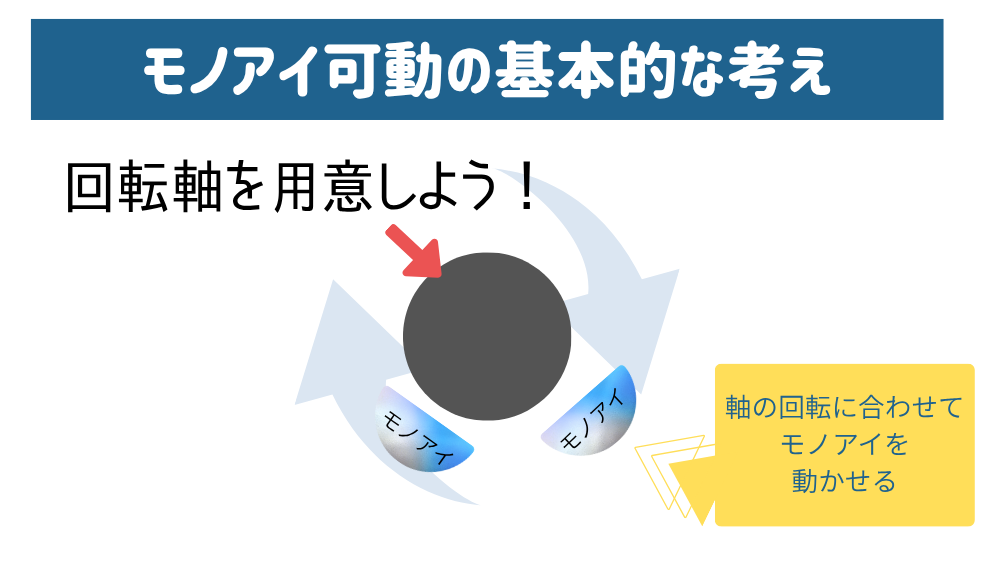

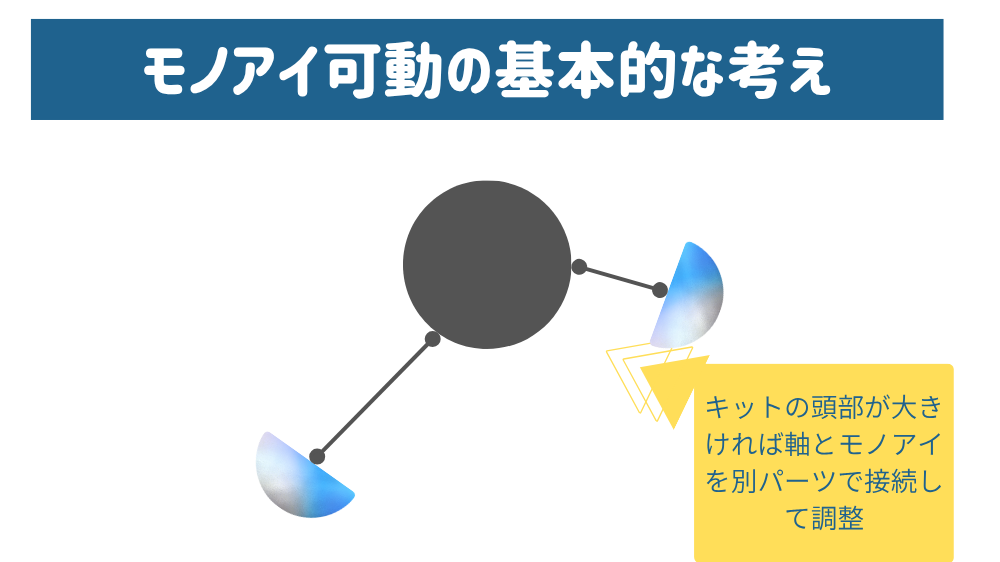

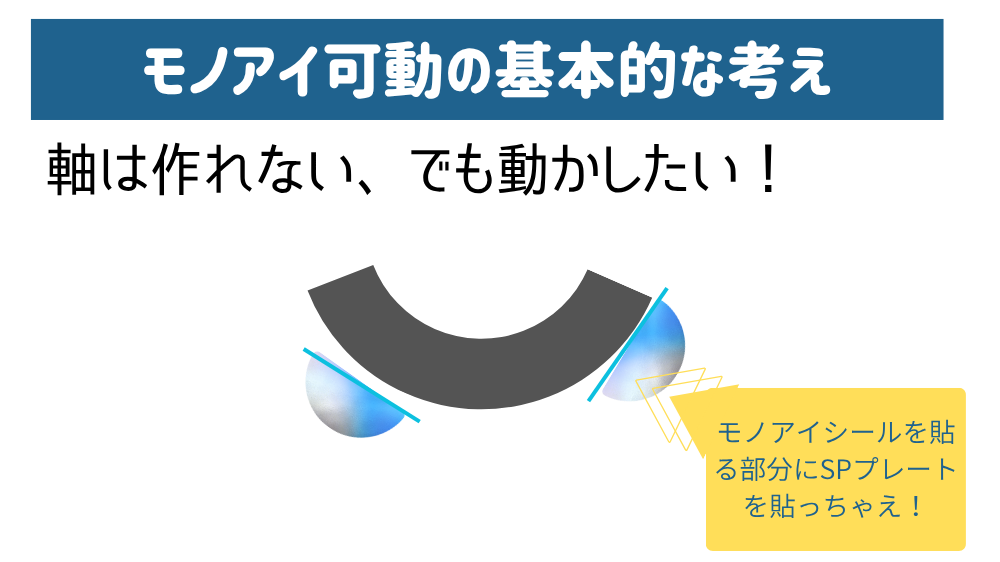

モノアイ可動の基本的な考え方

可動する=回転軸を作る!

モノアイ可動のヒントになるのは、近年のキットです。

近年はHGクラスでもモノアイ可動式を採用するキットが多いので、それを真似すればよい・・・という単純な発想です。

そして、実際に見てみると多いのは回転軸のある構造です。

1本の回転する軸があり、その周辺あるいは軸自体に追加パーツがあり、その先端にモノアイがある。

これが近年のガンプラキットでバンダイさんが最初から用意してくれている可動方式です。

言葉で書いてもわかりづらいので、それを基に「ではどうするか?」をスライドにしました。

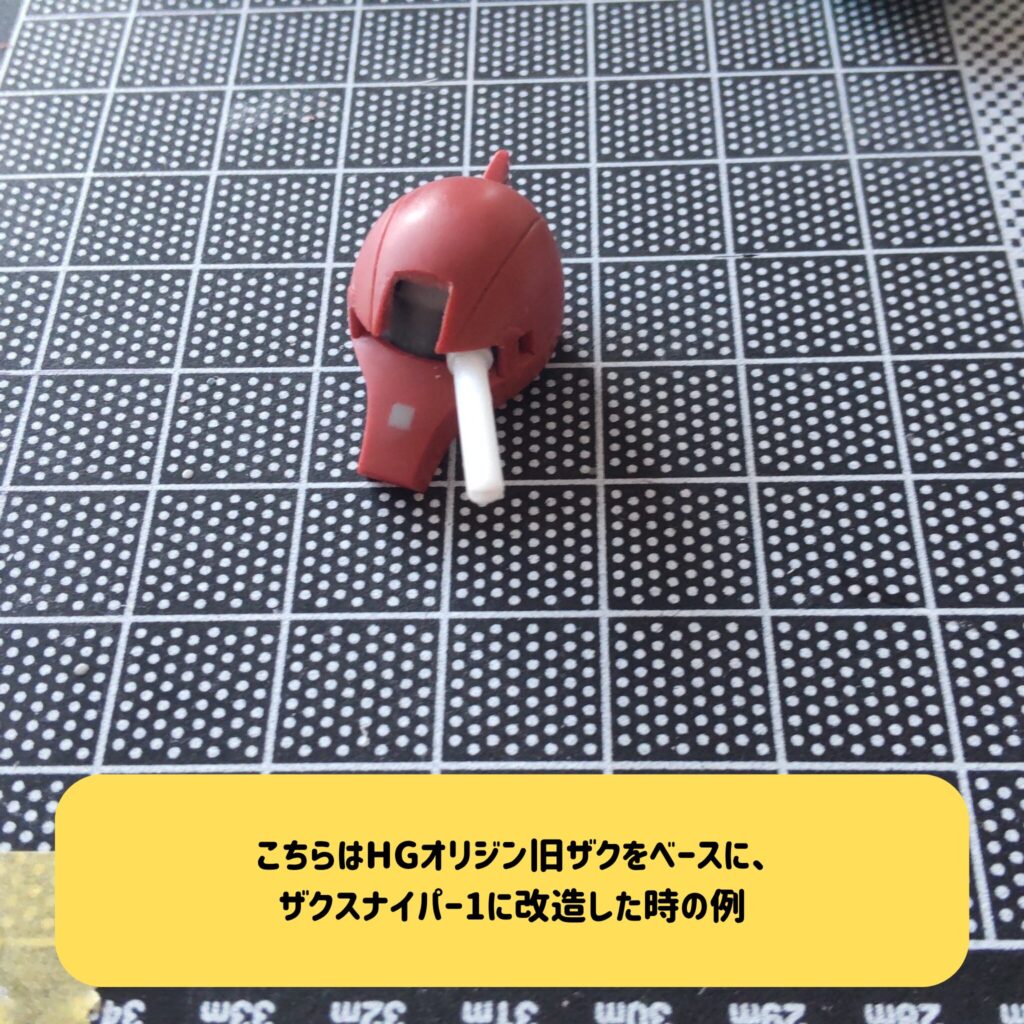

この考え方を基にして以前改造したのがHGUCケンプファー。

一番シンプルなモノアイ可動軸の設置です。

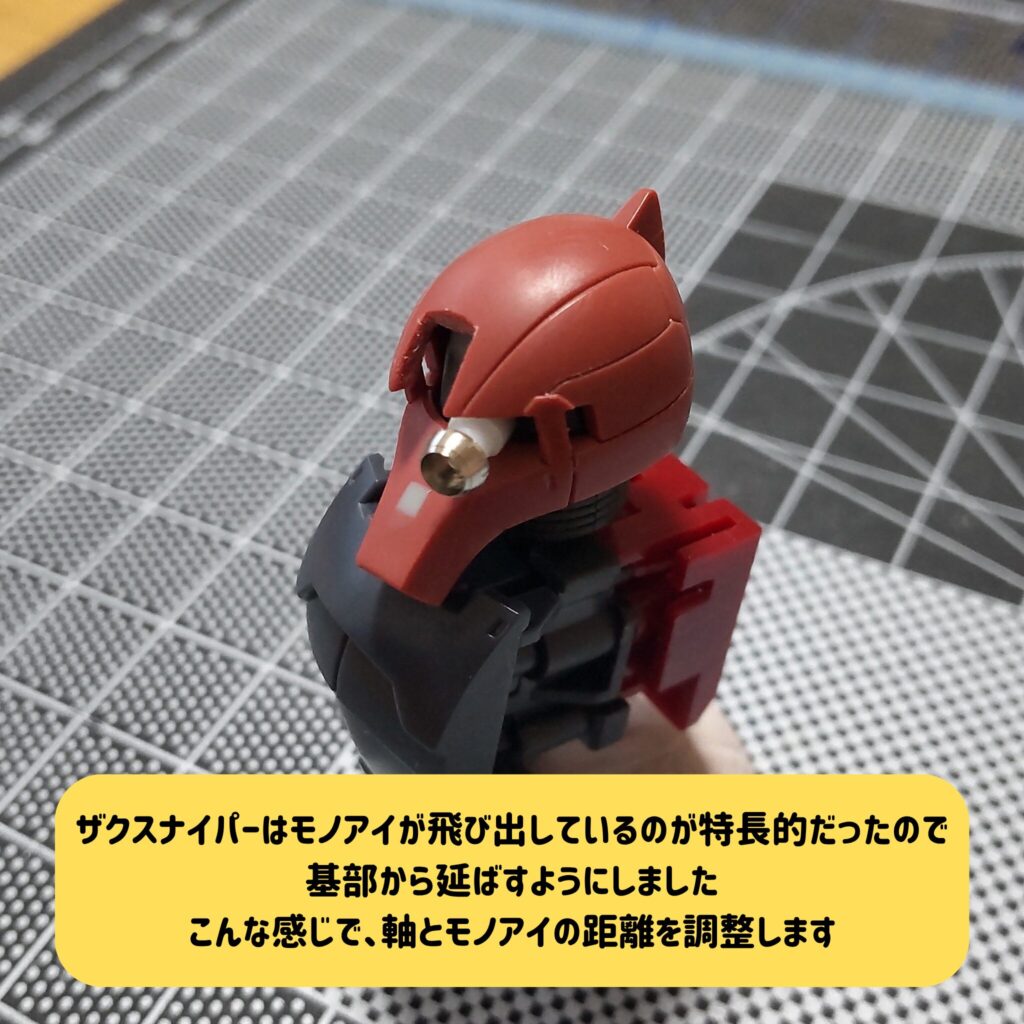

頭部が大きい場合は軸とモノアイの距離を調整

上図の通り、まずは軸を用意するのが基本です。

しかし、キットの頭部スペースによってはシンプルに軸にモノアイを付けるだけで済むケースもあれば、そうでないケースもあります。

例えば、HGUCズゴック。

全体の大きさの割に頭部が大きく、軸に対して直接モノアイを付けても、目が奥にありすぎて見づらいです。

こういった場合、軸とモノアイを何らかのパーツで接続することで、モノアイをキット表面部に露出させる必要が出てきます。

軸を作るのは難しい!そんな時は?

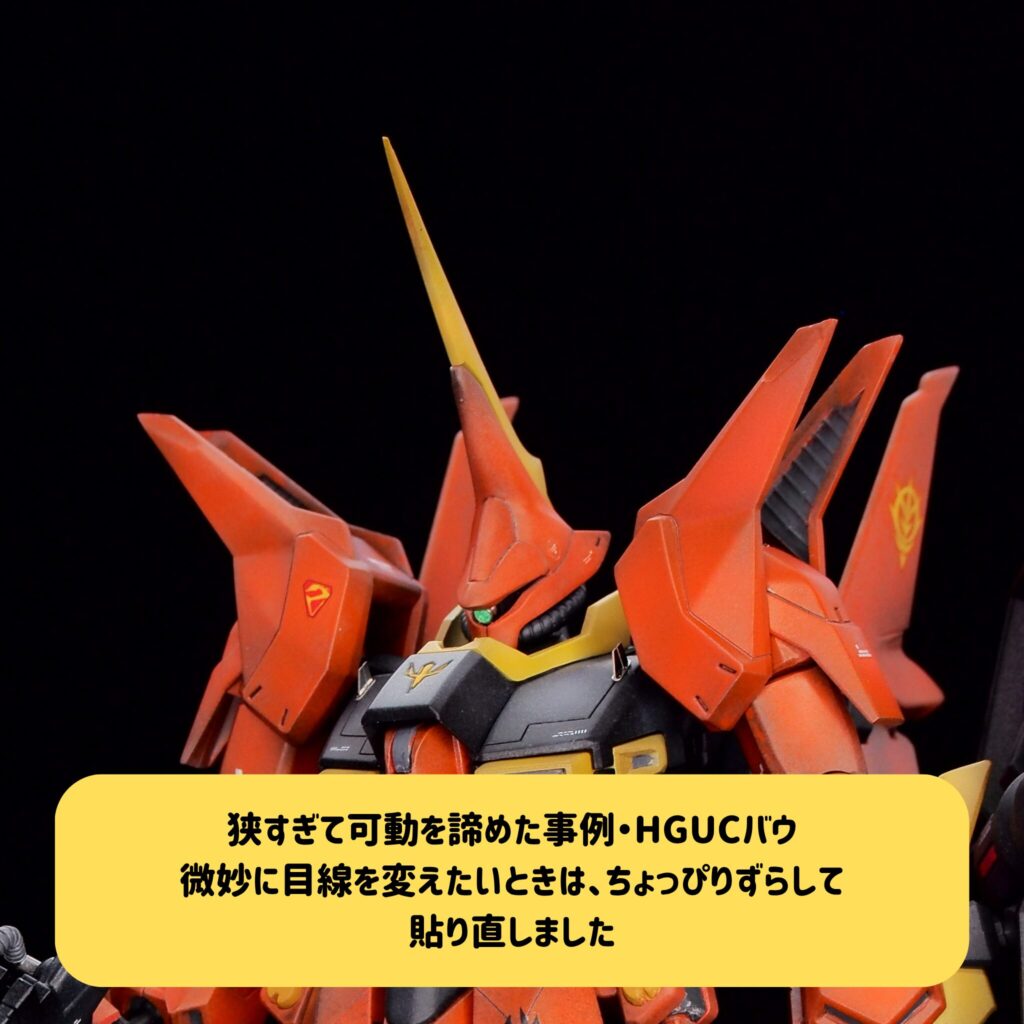

ここまではあくまで理想的に進んだケース。

キットによっては頭部に軸を作るスペース的な余裕がないことや、構造的に無理な場合もよくあります。

後は技術的に自分の腕では厳しいってこともあるよな

頭部は特に失敗して壊れるとキット自体台無しになるから、怖さが増すよね

そんな時、実は最もお手軽なのは「貼って剥がしてモノアイを移動させる」。

作り手としては満足度が低いかもしれません。でも、案外これで十分なケースも多いのです。

SPプレートを貼る際、貼って剥がせる接着マテリアルを使えば可能。

代表例は両面テープです。

後はそう、先ほどご紹介したピットマルチ!

回転軸を作るのが厳しい場合は、ピットマルチでの張替えで妥協するのも一手です。

改造した感は薄いけど、無理な時はそうしてみるよ!

HGUCズゴックでの改造事例

では、ここで最近作ったHGUCズゴックの例からもう少し詳細な改造事例を写真で追っていきます。

動画も用意していますので、実際の作業動画で詳しく把握したいと思ったら是非どうぞ!

軸を作る事例を写真と共に紹介!

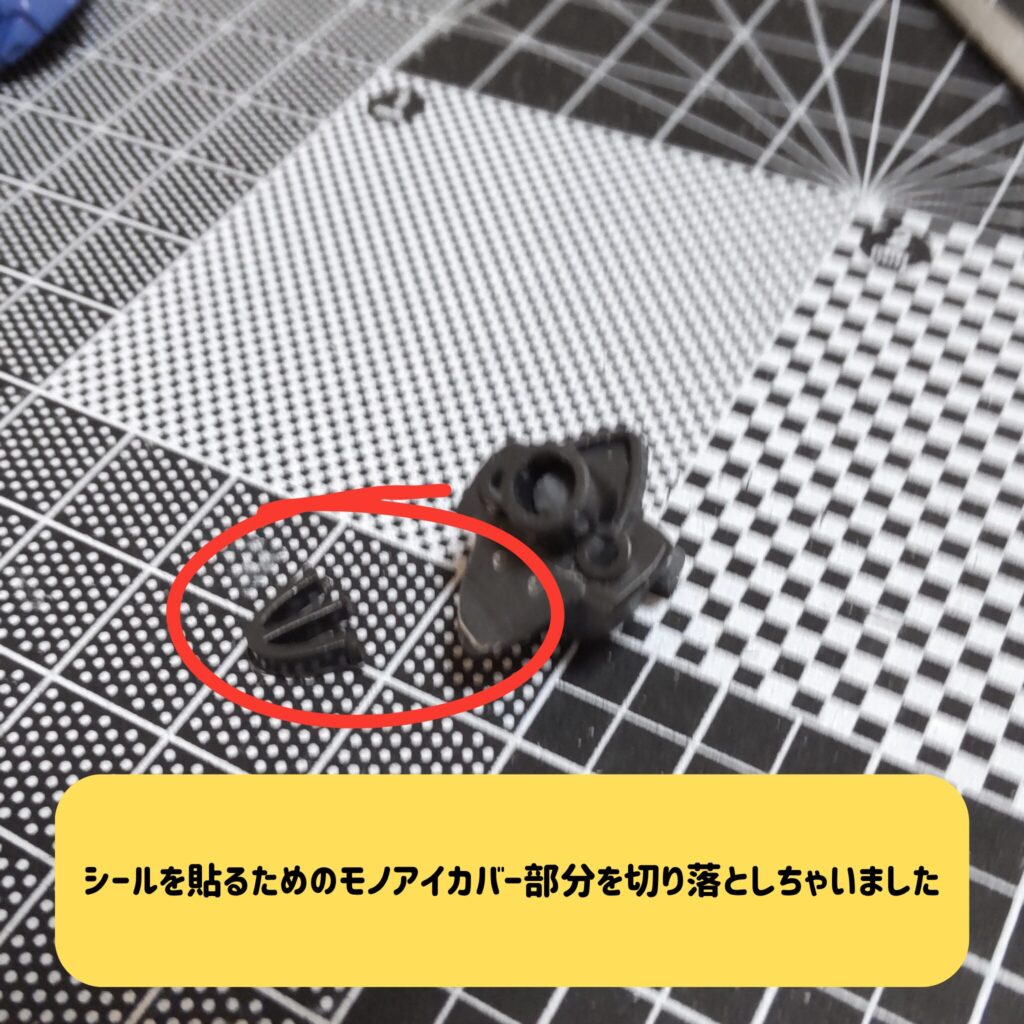

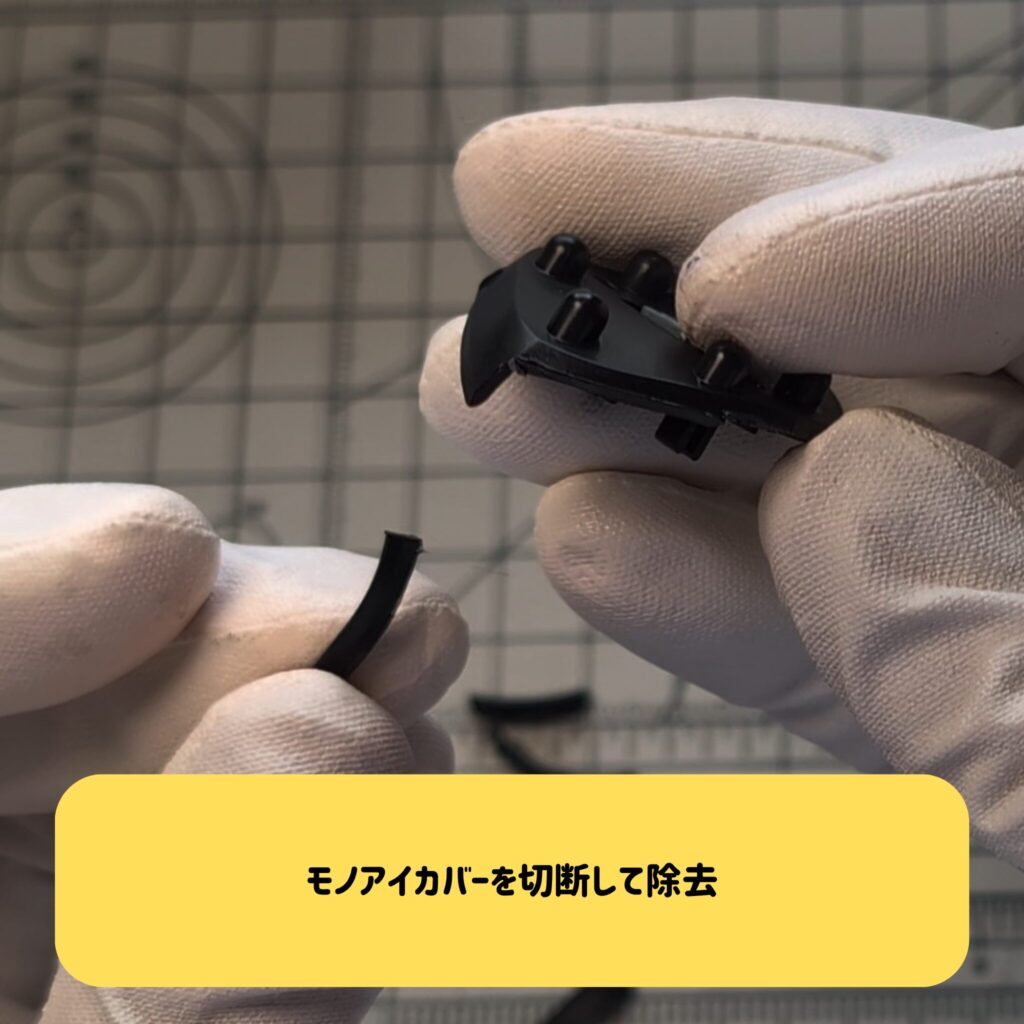

モノアイカバーなど邪魔な箇所を切断切断

上述のHGUCケンプファーも同様でしたが、可動軸を作るにあたって、モノアイカバーが邪魔になるケースが多いです。

ズゴックも同じ。モノアイ全体を覆ったカバーが非常に邪魔で厄介なので、まずはこれを切断して除去しましょう。

HGUCズゴック特有の注意点としては、この素材がABSで非常に硬いこと。

ひびが入りやすいという点もあるので、もしニッパーで切断する場合は以下に注意してください。

両刃タイプのニッパーとは、例えば以下タミヤモデラーズニッパーアルファのような、1000円前後で買えるエントリー用ニッパーです。

白化したり、切断面がきれいではないなどのデメリットがあるため通常のゲート処理には向かないのですが、代わりに破壊力があり頑丈というメリットがあります。

筆者はこういう時は時短と手軽さを優先して超音波カッターを使ってしまっています。

工具としてはかなりお高い部類に入るので、駆け出し初心者の方はいきなり持つ必要なしとおもいます。

ただ、改造を日常的に実施するようになってきたら手元にあると本当に便利になります。

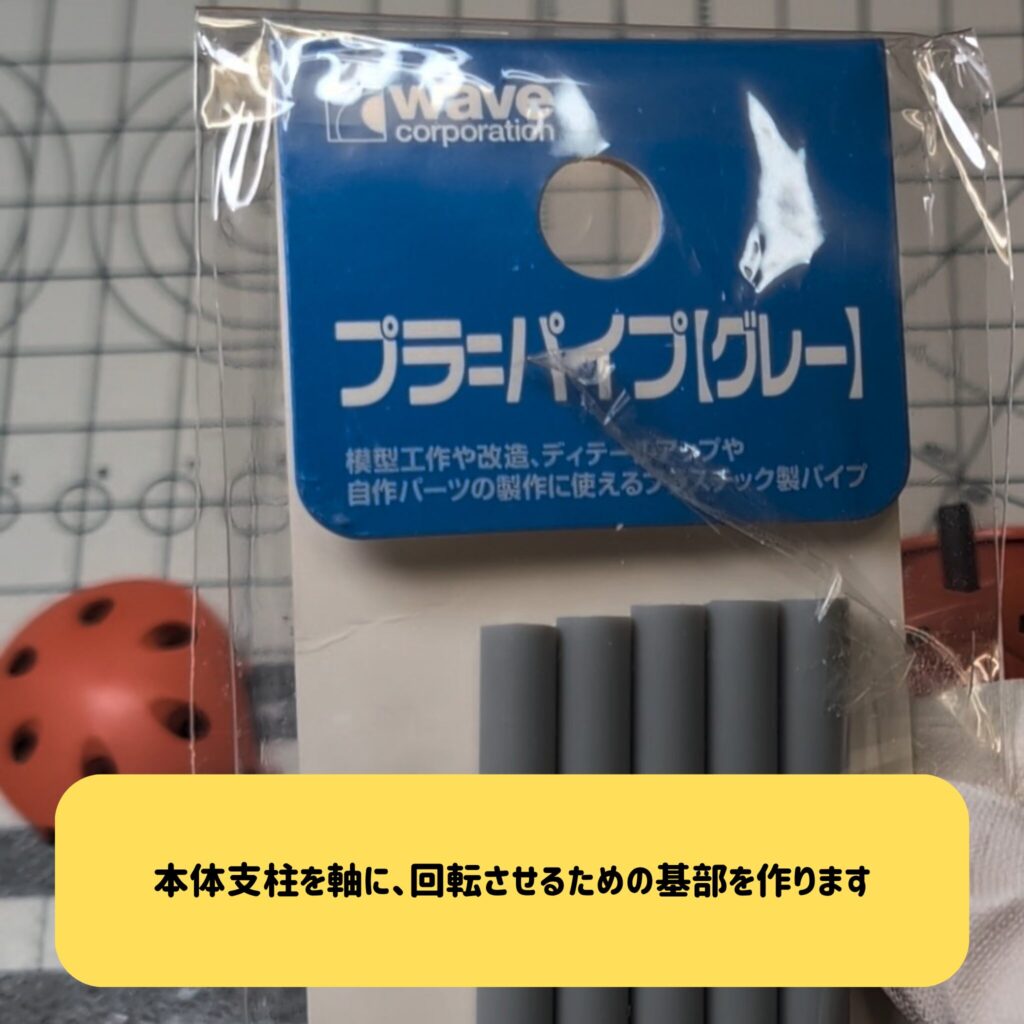

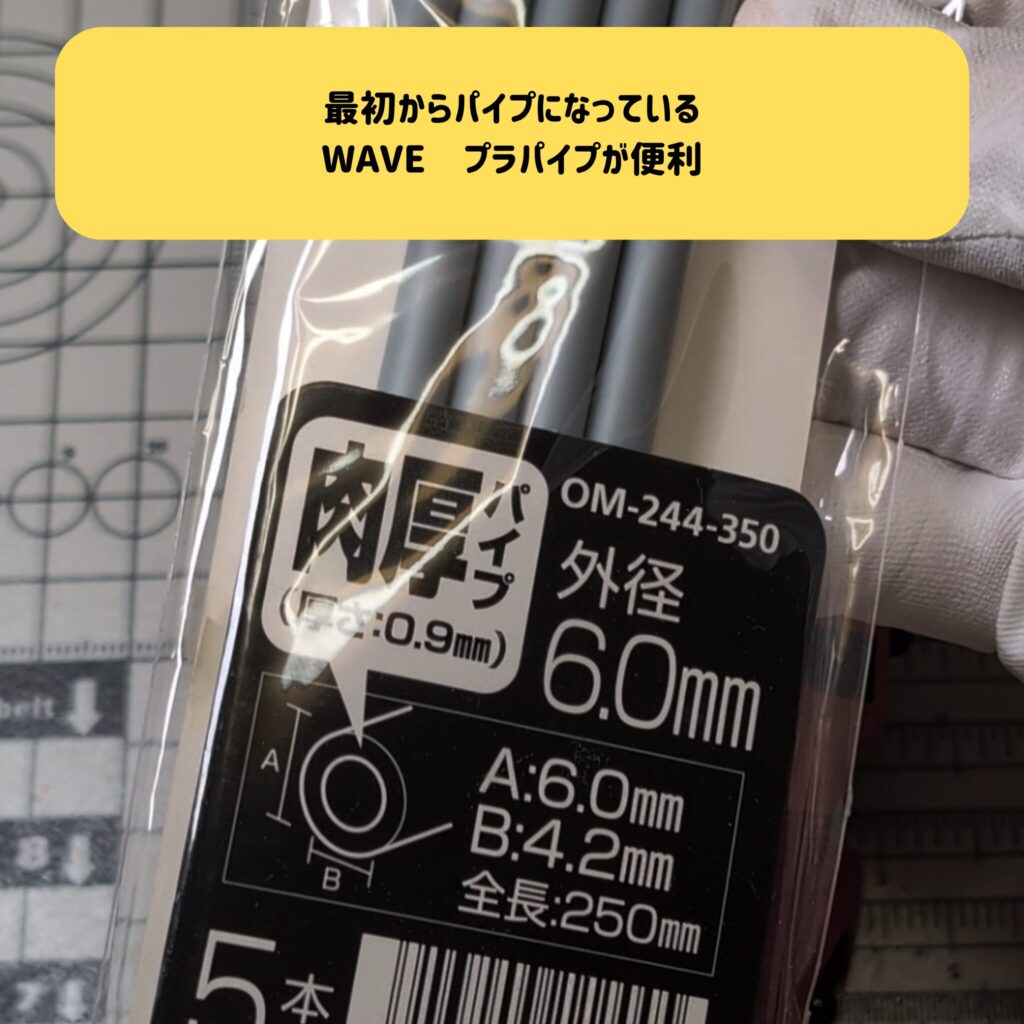

可動軸を用意

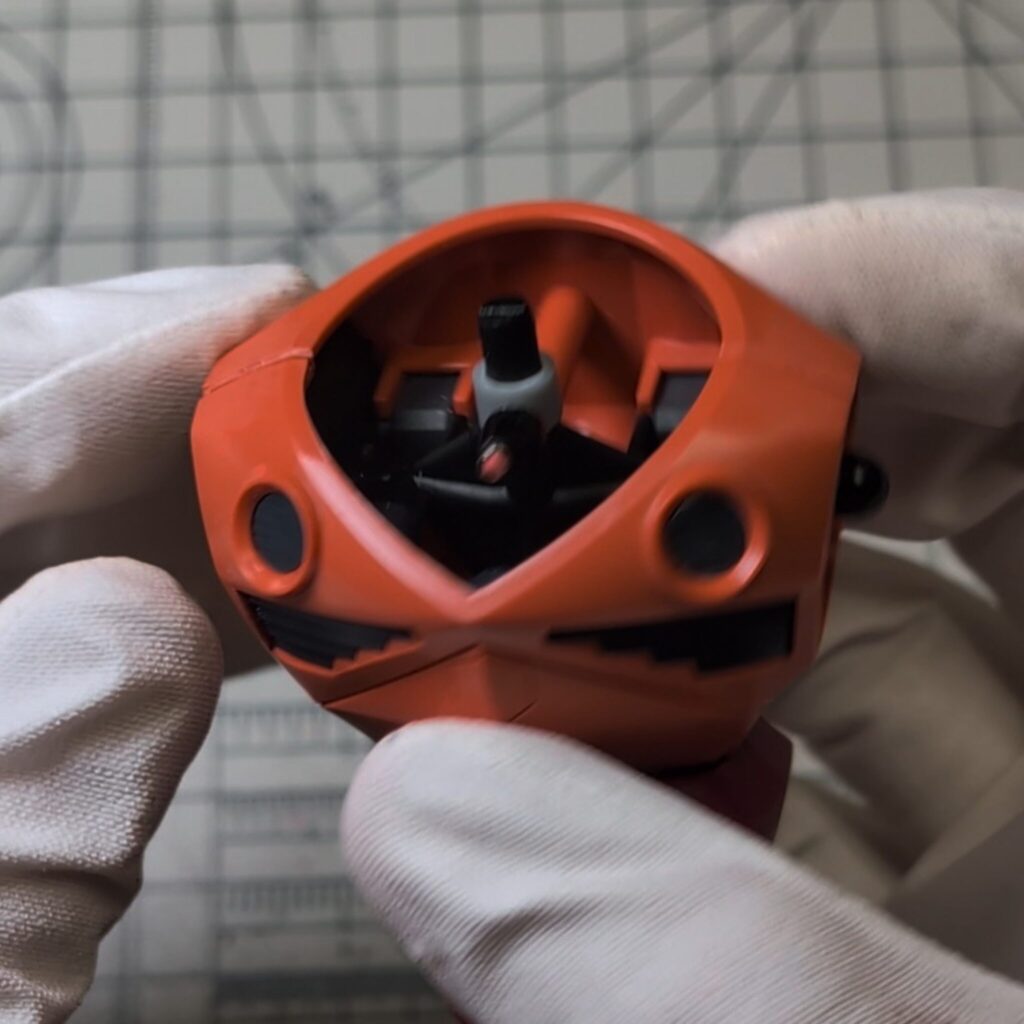

HGUCズゴックの場合、軸自体は背骨のような支柱が既にありますので、それを利用できます。

この軸を覆い、回転するためのパーツを用意しましょう。

プラモデル用改造素材を用いると非常に簡単です。

用意するのはWAVEプラパイプ。HGUCズゴックの支柱の太さは4mm弱なので、内径4mm/外径6mmのプラパイプを用意。これをパイプカッターでちょうどよい幅に切ります。

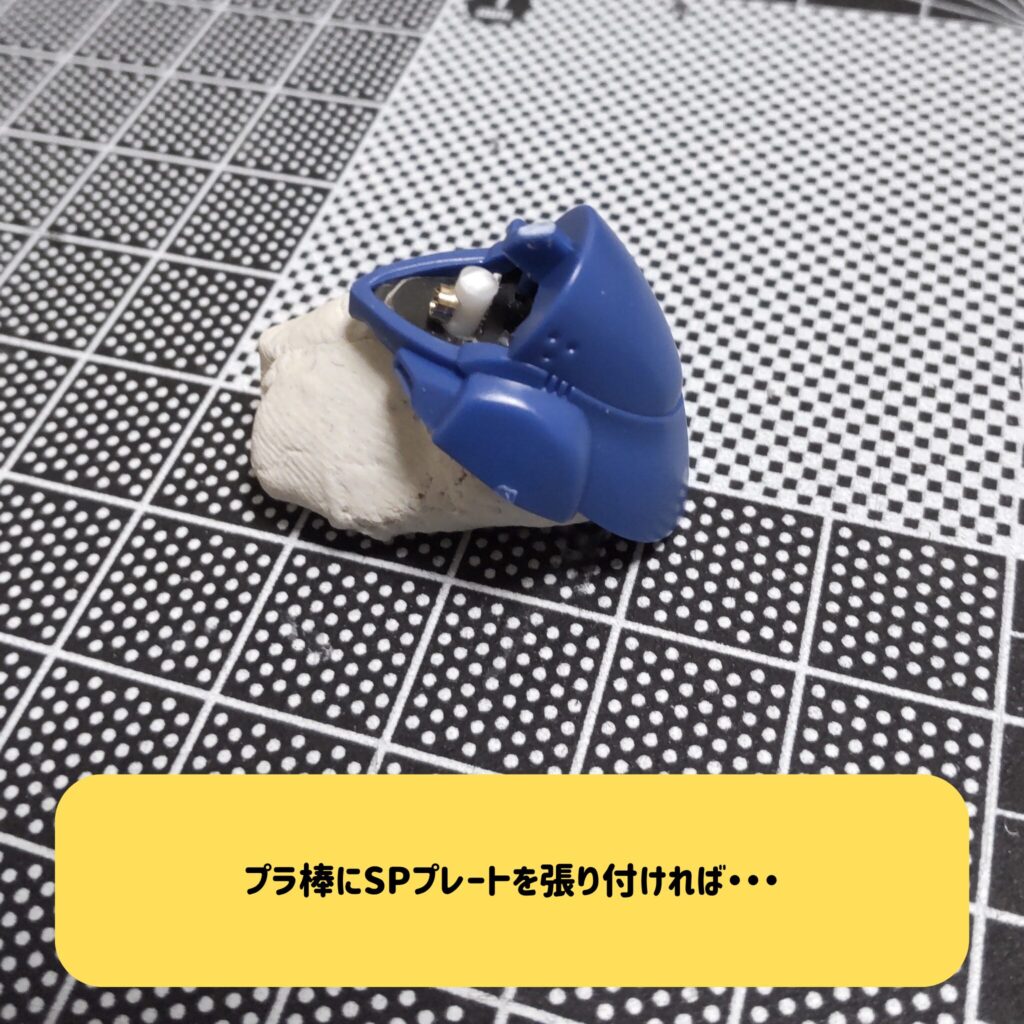

先ほどのHGUCケンプファーくらい頭部が小さければ、ここにモノアイを張り付ければ終わりだったのですが・・・・

ズゴックはそうはいきません。可動基部からモノアイまでの距離を取る必要があります。

おまけに、回転軸に対してモノアイレールが斜めになっている関係上、直線の棒ではモノアイが隠れてしまうのです。

では、どうするのか?次につづきます。

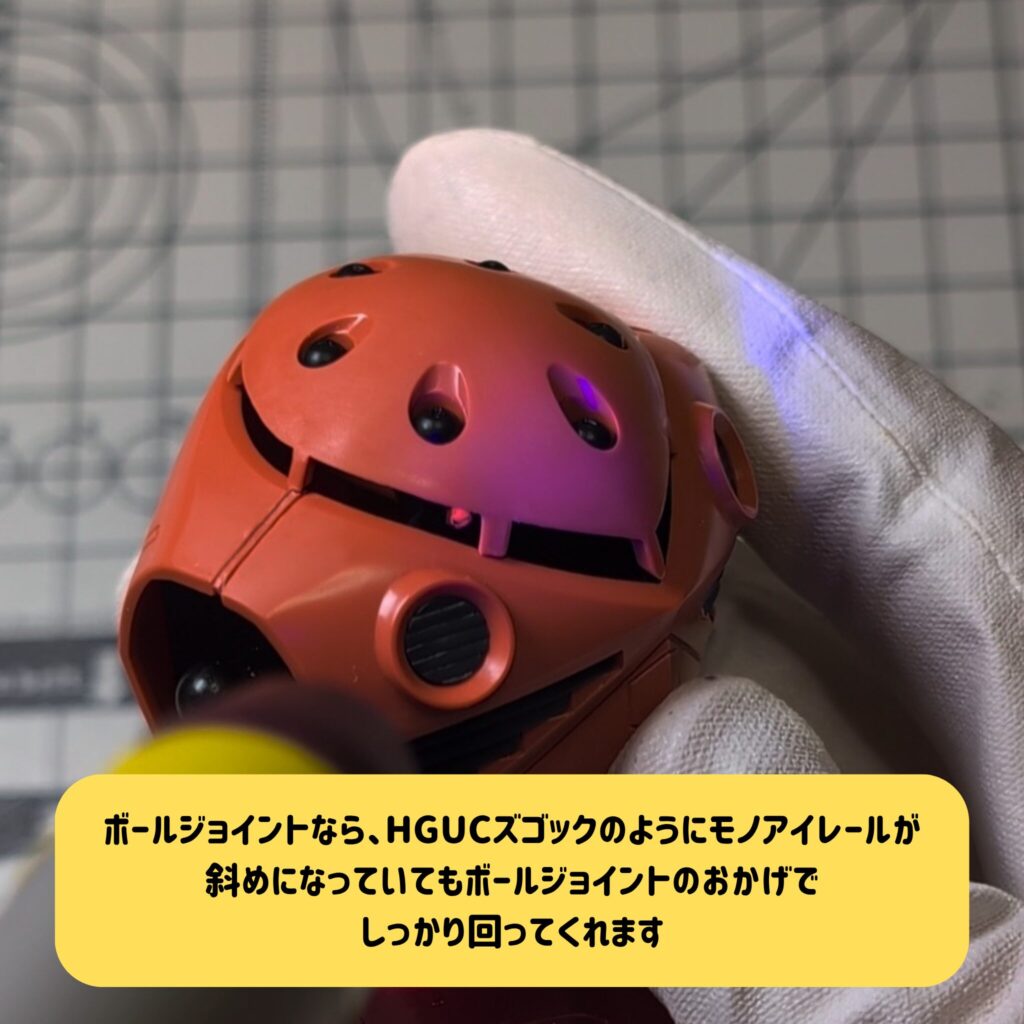

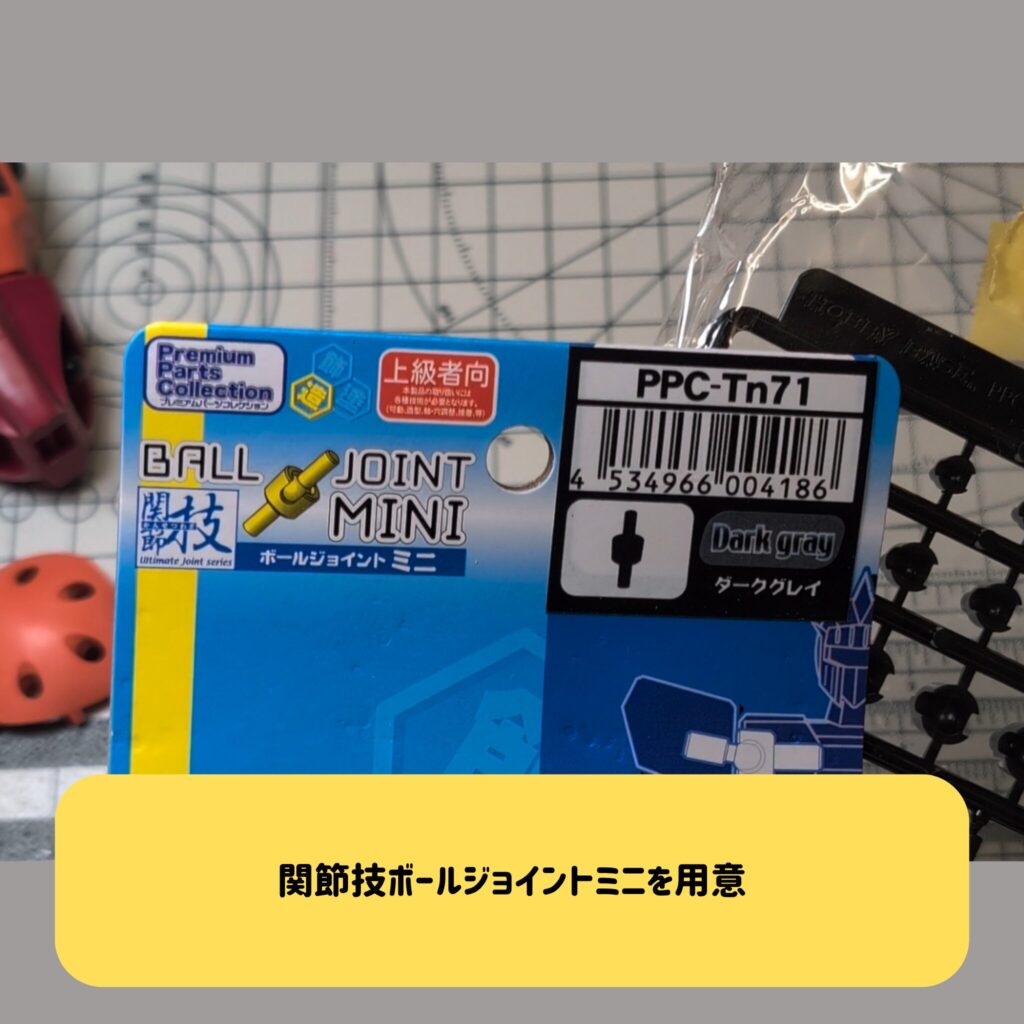

秘密兵器:ボールジョイント

ここで登場するのがホビーベース「関節技ボールジョイント」です。

この商品がうれしいのは、素材が硬質でポリキャップ(ポリエチレン)のようにグネグネゆがんだりしないこと。保持力も高いです。そして色を選べるメリットもあり。

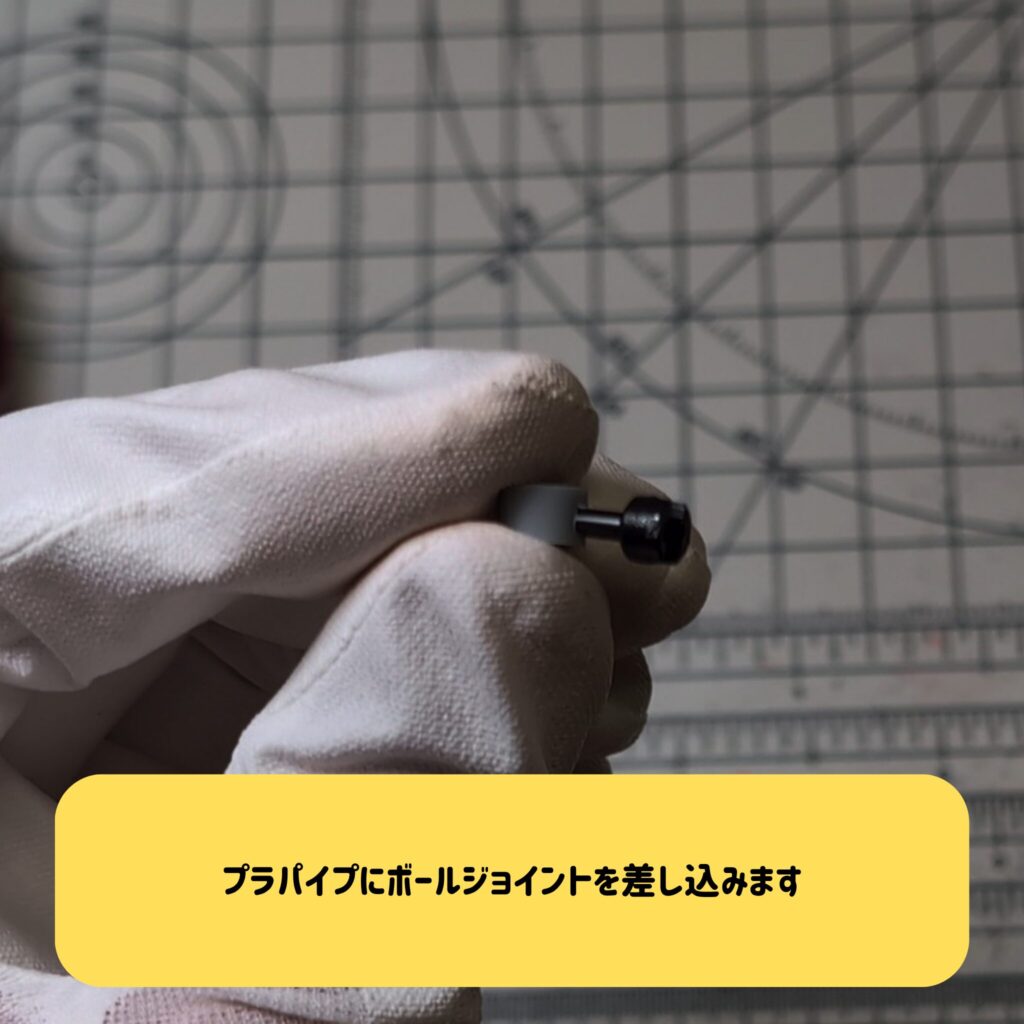

これを先ほどのプラパイプに差し込みます。

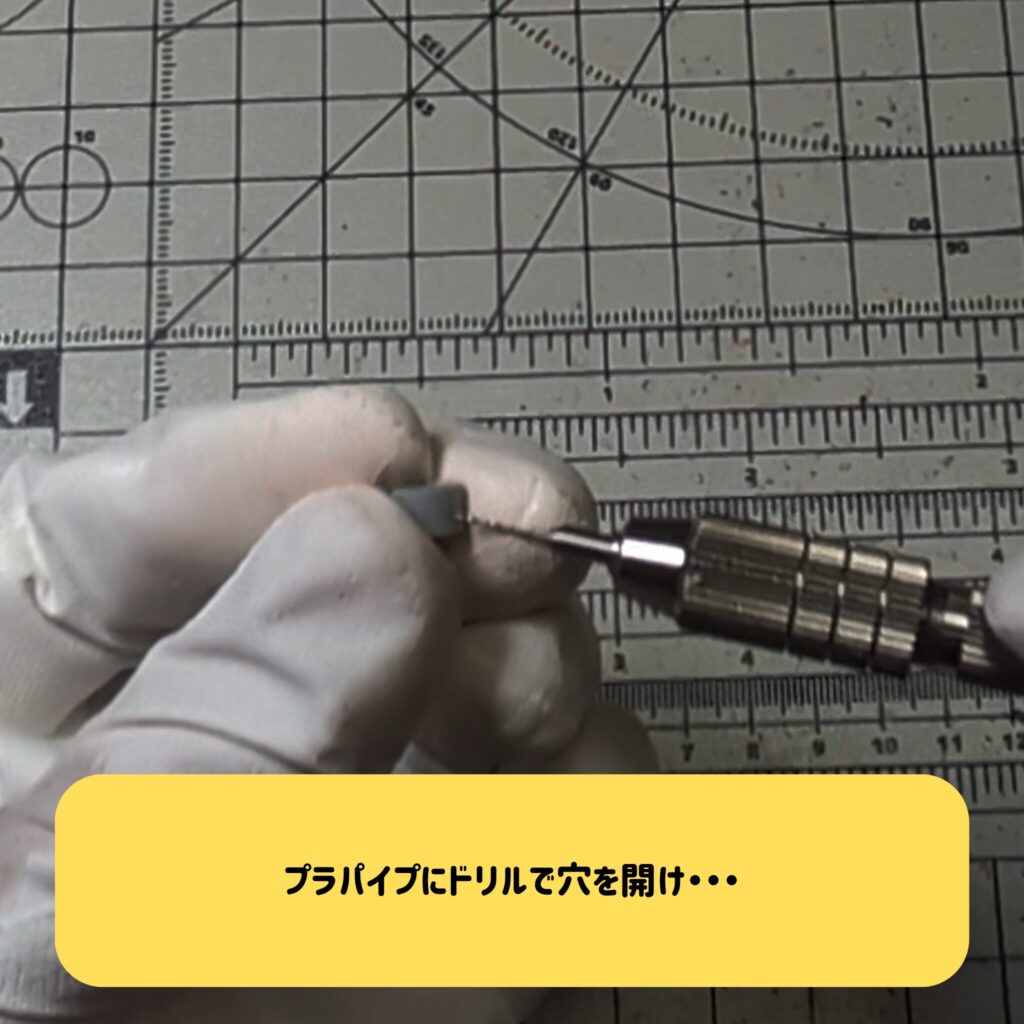

プラパイプ側はドリルで穴をあけましょう。

ドリル&持ち手のピンバイスについては専用の記事をどうぞ。

モノアイ可動、完成!

以上の作業でHGUCズゴックのモノアイ可動改造は完成です!