今回は筆者がプラモ用塗料を調べた時の記録記事です。

本ブログはガンプラ改造のHowtoブログなのですが、今回はその要素がありません。ご容赦ください。

全2回に分け、今回は第1回です。

第1回では3大塗料の違いを調べます。

第2回目ではその違いによって起こるメリットとデメリットを調べます。

動機付け:塗料の違いを知ると何がいいの?

ガンプラを始めとしたプラモデルで利用する塗料は主に3種類あります。

「ラッカー」「水性」「エナメル」

少しプラモデル塗料について調べ始めると、この3つはすぐ出てきます。

これらにはどんなメリットデメリットがあるのか?それはなぜ起こるのか?

違いが分かれば理屈が分かるので、いちいち塗装の都度調べたりしなくて済みます。

あることをきっかけに、何も考えずただ塗っていた筆者はこれらをちゃんと知りたいと考えました。

この塗料初めて使うなー、溶剤なんだっけ、上から塗っちゃダメなやつだっけ

以前は↑こうでした

はみ出しちゃった この塗料ならこれで直せるな

↑こうなりました!

塗料の基本的な部分を知っておくと、エアブラシ塗装する際も非常に楽になります。

きっかけ:プラモ用塗料はどれも似たラベル表示

勉強しようと思ったきっかけはこんな事件です。

塗料コーナーで区別がつかず困った事件

ある時、友人と一緒にプラモ用塗料コーナーを見に行きました。

友人はミリタリー色のラッカー塗料を探しており、タミヤの瓶入り塗料を気に入りました。

そのままお会計しようとした時、筆者はふと不安がよぎり、友人を呼び止めました。

タミヤ瓶って水性じゃなかったっけ?ラベル見てみよう。

アクリルって書いてあるよ。

アクリルって・・・・・どっちだっけ???

※正解は「ラッカーも水性もどっちもアクリル」

二人ともそこそこプラモデルを作っていたはずなのにこの有様です。

この時、筆者は感じました。「自分は塗料をブランドとラベルだけで判断してる」と。

ラッカーは頑丈、エナメルは部分塗装向き、水性はにおいが少ない。

ここまでは知っていました。

でも結局それだけでは、わかっていそうでわかっていない。結局毎回調べていますし、不便です。

この「アクリルってどっちだっけ事件」を契機に、やはり基礎をちゃんと知りたいと考え始めました。

なぜプラモ用塗料のラベル表示はどれもそっくりなのか?

消費者庁サイトからラベル表示の謎を解く

まず、なぜプラモ用塗料は3種類に分かれているくせにラベルでは区別が付かないのか。単純に疑問に感じました。このため、これを解き明かそうと考えました。

ラベル表示の方はラッカーでも水性でも、どれもそっくりだよねぇ

わかりづらかった

ラベルは法律で決められているので、商品パッケージと違い厳密なはずです。

そこで、成分表示を定めている消費者庁のサイトを調べに行きました。こういう時は本家を見るのが一番です。

雑貨工業品品質表示規程(四 塗料)

品名の表示に際しては、塗膜を形成するための主成分の種類に応じ適切に表示すること。特にその種類が次の表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる品名を示す用語を用いて表示すること。

消費者庁

該当箇所を見つけました。この文言の下にリストが載っています。

| 塗膜を形成するための主成分の種類 | 品名を示す用語 |

| 乾性油 | 油性塗料 |

| ニトロセルロース | ラッカー |

| 合成樹脂 | 合成樹脂塗料 |

| セラック | 酒精塗料 |

知ってる言葉出ました。ラッカーだ!!

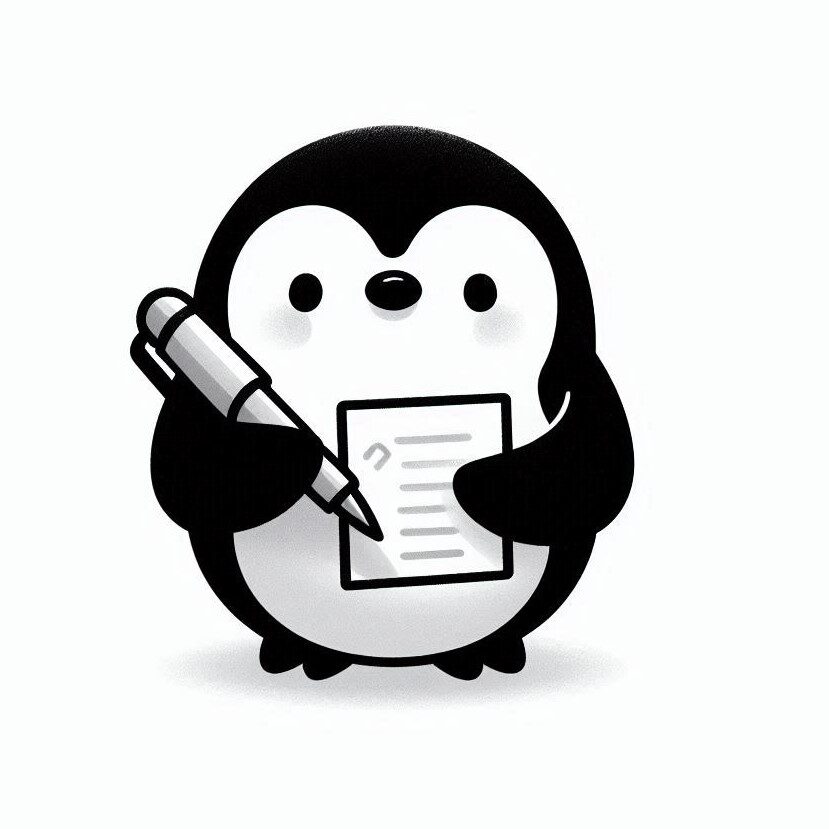

ラベルを改めて見比べる

「ラッカーって書いてない」

左側はガイアカラー。いわゆるラッカー塗料だというのは知識で知っています。

しかし、ラッカーと書いていません。

これは先日の友人と行った模型コーナーでもわかっていたことです。

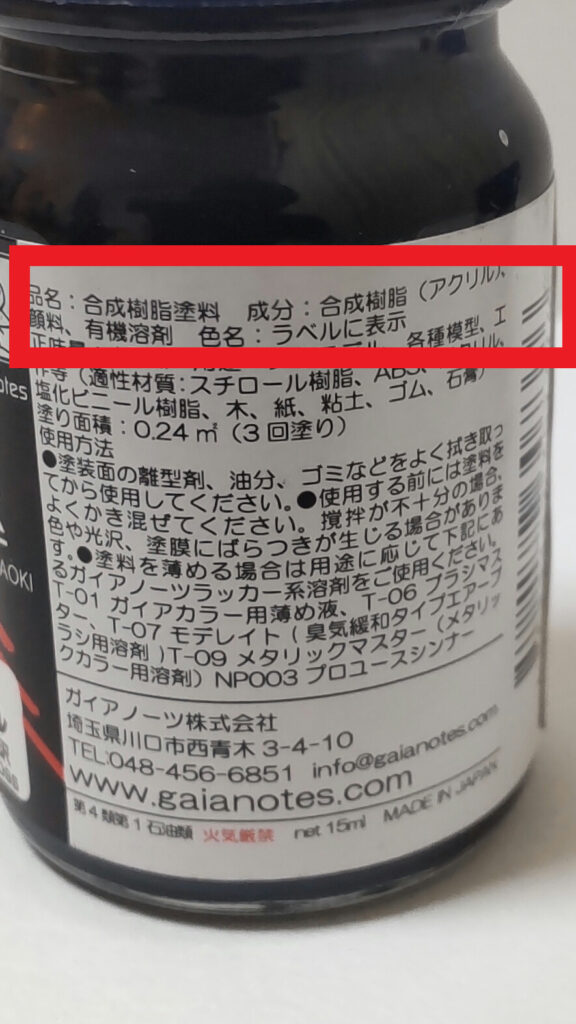

右側はクレオス水性ホビーカラーです。これも、水性塗料であるというのは知識で知っています。

ラッカーと水性のラベル表示の違い

ラッカーと水性、プラモデルにおいては大きな違いがあるとされる種類です。

しかし、どちらも成分表示はほぼ同じでした。

異なる点

水性ホビーカラーには「水」が表記されていました

共通点

どちらにも「合成樹脂(アクリル)」と書かれていました。

つまり・・・どういうことだってばよ

先ほど消費者庁のサイトを確認した際、ラッカーとは別の項で「合成樹脂塗料」が存在していましたよね。

つまり、我々ガンプラユーザーが「ラッカー」「水性」と呼んでいる塗料は、どちらも成分表示上は同じ合成樹脂(アクリル)塗料です。ラッカーは、ラッカーじゃない。

ラッカーなのにラッカーと書いていない謎

消費者庁の表示を見ると、ラッカーとはニトロセルロースが主成分の場合に表記する塗料です。じゃあ、プラモ塗料のラッカーってなに?

そういえば、ホームセンターの塗料コーナーで売っている各種スプレーは模型用のものとは色々表記や呼び方が違いますよね。

今度は、模型用ではなく塗料全般を調べようと考え、プラモ系ではなく塗料に関するサイトを調べました。

特にわかりやすかったサイトを2つご紹介します。プラモユーザーにもとても参考になるので、よろしければご覧ください。

1つはDIY系のサイトで、DIY Clip!という非常に読みやすいDIYサイトです。ここにラッカー塗料に関する記述があります。

もう一つは塗料メーカーである日本ペイント様の塗料を取り扱うニッペホームプロダクツ様のWEBサイトです。塗料の中でもプラモデル用というのはかなり限定されたものなんだな、というのが改めてよくわかる解説です。

ほとんどのラッカー塗料は成分表示上のラッカーではない

上記ページを中心に色々調べた結果、ラッカーと呼ばれる塗料を取り巻く言葉の整理ができました。

本来のラッカーは実際はもうあまり使われていないようです。市場の変化などで、言葉の意味が変化してきたということなのではないかと推測しました。

ラッカーと水性は結局何が一緒で何が違うの?

ここまででわかった情報を整理します。

共通点

どちらもアクリル塗料に分類される点は変わりません。溶剤にアクリル樹脂を混ぜたものです。

異なる点

主に使っている溶剤が違います。ラッカーは有機溶剤、水性アクリルは水です。

なんで水性の方だけ通称にアクリルってつくの?

水性もラッカーも本来同じアクリル塗料です。

我々初心者が混乱したのは、水性の方だけ呼び名にアクリルとつく点です。この謎は解けませんでした。ラッカーも水性アクリルもプラモ界の中のいわゆる通称なので、通称の発生起源を調べるのは難しいですね。

ここからは完全にただの筆者の憶測ですが、水性塗料の代表格に「タミヤアクリルミニ」があります。

冒頭、筆者も「あれ、タイヤの瓶って水性じゃなかった?」と思い込んでいたのも、この商品がそれだけ人気が根強く定着しているからだと思うのです。

そこから転じて水性は「水性アクリル」、とアクリルまでがワンセットで通称になったのかもしれません。

さて、こうなってくると、最後にエナメル塗料についても解き明かしたくなってきます。

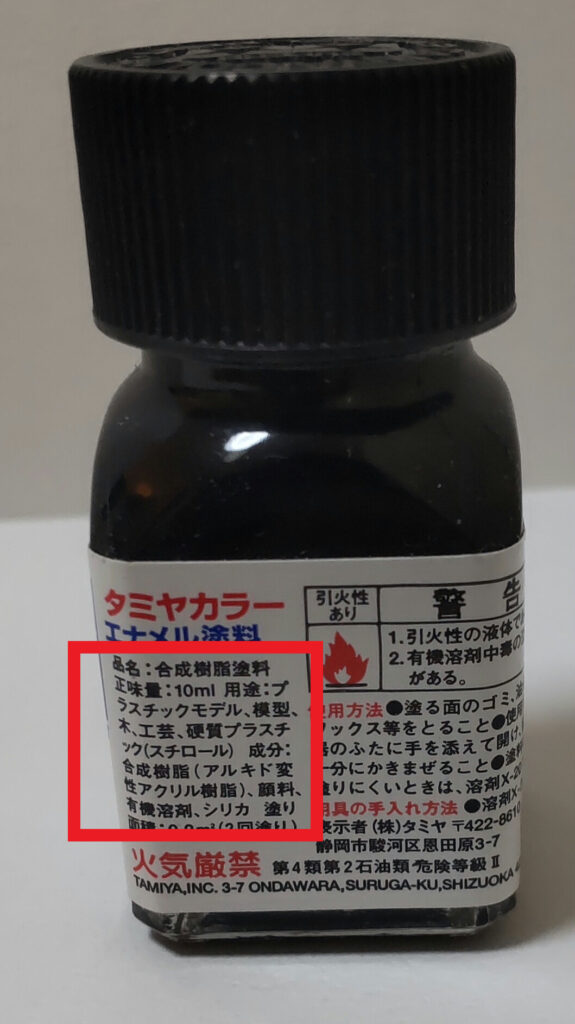

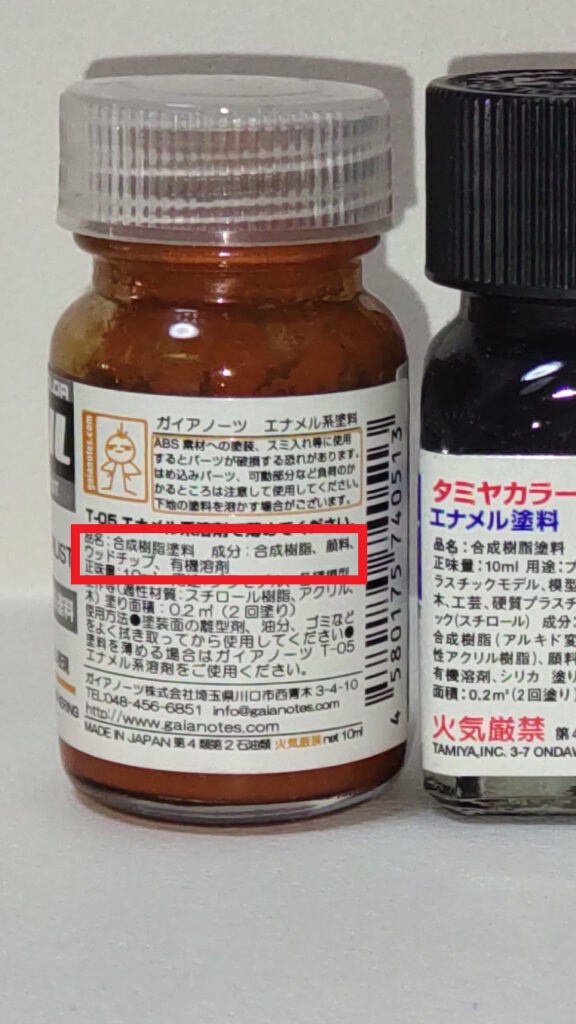

早速ラベルを見てみましょう。

エナメル塗料とは何か

エナメル塗料のラベル表示をチェック

出ました合成樹脂塗料。お前もかよ。

成分表示上はラッカーと同じです。有機溶剤と合成樹脂でできています。

ラベル表示上、ラッカーと区別はつかない

ラッカーと水性は、「溶剤が異なるが同じ合成樹脂塗料」という結論でした。

今度のエナメル塗料は、ラッカーと成分表示上同じです。

ただ、一般人には聞きなれない「アルキド」という樹脂がラッカーとは異なる性質を示している様子がうかがえます。

アルキド樹脂は、調べてみるとどうやらいわゆるペンキに使われるアクリル樹脂のようです。

におい的にも、タミヤエナメルは昔からよくあるあのペンキに似た独特のにおいがあります。

このあたりもヒントになりそうです。

エナメルとラッカーは何が違う?

先ほどご紹介した日本を代表する塗料メーカーである日本ペイントさんも、「エナメル」の商品名で塗料を製造しています。このため、エナメル塗料という言葉自体はプラモデル特有のものではないことがわかります。

また、同じく先ほどご紹介したWEBサイトにも、塗料は塗膜となって残る樹脂と溶剤の組み合わせが特徴を生んでいるとの記載もありましたね。

ここから考えると、どうもエナメルとラッカーは同じように樹脂を使い、有機溶剤を使っているものなのですがその組み合わせが違うのではないかと想像が付きます。

とってもわかりにくいエナメル塗料

しかし、ラベル表示的には「アクリル樹脂と有機溶剤が主成分である」ということを記載さえしておけばOKなので、これ以上は外部からはわかりません。

また、さらに調べを進めるとエナメル塗料とはそもそもが不透明な塗料を総称する言葉であるようです。

加えて、模型用塗料に限定せず調べてもエナメル塗料というものがどういうものなのか明確に定義している記述は見当たりませんでした。

正直、ここまででWEBや本から得られる知識では限界でした。

分からないなら本家に聞いてみよう タミヤ様のご回答

そこで、模型用エナメル塗料の国内総本山と呼ぶべきタミヤ様に、エナメル塗料とはなんなのか問い合わせをしてみました。

すると、非常にわかりやすくかつ懇切丁寧にご教示いただきました。

・エナメル塗料とは塗料の種類ではなく、仕上がりの特長を示す表記

・よって、他社にエナメル表記の塗料があってもタミヤエナメルと同一のものとは限らない

・「エナメルのような光沢」からエナメル塗料と呼ばれ、定着した呼び名ではないか

・タミヤエナメルは溶剤に炭化水素系を用いている(灯油に近しい)

・使用している樹脂は上記溶剤に溶けるものを用いている

・塗膜の形成は自然乾燥であり、化学変化由来ではない

・近年の模型塗料はどれもアクリル だから成分にとらわれるよりも性質を理解して使い方を研究し、用途にあう塗料を選ぶことが重要

タミヤ様のおかげで、一番大事なことに気づけました!

明確で、かつ模型のプロに相応しいスタンスの回答でした。ますますタミヤ様のファンになりました。

筆者はつい、まず塗料とは何か成分から考えないとわからないのでは・・・という考えに陥ってしまっていました。

しかし、成分的にはどれもアクリル樹脂を使っていることには変わりないので、性質を理解する方がもっと大事です。というとても大事な示唆を与えていただきました。

エナメル塗料が分かりづらいと思っていたのは当たり前で、分類の名前ではなかったのでした。

加えて、プラモデルにおけるラッカー塗料、水性塗料についてもどういった歴史的背景があるのかも一緒に教えてくださり、正直感動してしまいました。

ぼく一生タミヤ買い続けます

本にしてほしい・・・・

タミヤ様のおかげで各塗料の成分から見た違いがしっかり整理できました。そして、大事なのは成分ではないということも。

まとめ:3種類の見分け方!

改めて結果をまとめます。

そして「アクリルってなんだっけ事件」はもう起こしません。3大塗料は以下のような特徴を持ちます。

| 種類 | ラベル表示 | 特徴 |

| ラッカー | 合成樹脂+有機溶剤 | 芳香族系の有機溶剤にアクリル樹脂が加えられている揮発乾燥タイプ 乾燥が早い |

| 水性アクリル | 合成樹脂+有機溶剤+水 | 水(+有機溶剤)に対し、水に溶けやすいタイプのアクリル樹脂が加えられている 主な溶剤が水であるためにおいが抑えられる |

| エナメル(タミヤ) | 合成樹脂+有機溶剤 パッケージに「エナメル」表示 | 炭化水素系の有機溶剤にアクリル樹脂が加えられている 自然乾燥により塗膜が形成されるため、乾燥が遅い |

第2回ではここで学んだ特徴と使い方をもっともっと掘り下げていこうと思います。