段落ちモールドは初心者でも、専門工具なしでもできる

今回は合わせ目を消さず、合わせ目の線(分割線)をディテール扱いする段落ちモールドを作るやり方と道具を写真と共に解説します。

「段落ちモールド」と呼ばれるこの方法は非常に有名で、様々なやり方があります。

本記事では初めて段落ちモールド加工に挑戦する方向けに、お手持ちの工具で対応できる方法からまずは紹介していきます。

段落ちモールドの前に:合わせ目消しと後ハメ

合わせ目消しとは

プラモ特有のパーツ分割線を合わせ目と呼びます。これを消す工程が合わせ目消しです。

後ハメとは

合わせ目を消すとパーツを接着することになります。ただ、接着すると抜けなくなるパーツが発生します。

これらのパーツを別色に塗りたい場合は、抜けるよう加工する必要があります。それが後ハメです。

合わせ目消し/後ハメは少し面倒

しかしこれら二つの作業、嫌いな人はとことん嫌いだと思います。

合わせ目消しは地道で時間がかかります。その割にぱっと目を引く変化は出ません。(目的が自然さを表現することなので、当然ですが・・・)

後ハメはパーツ保持力が落ち、完成後グラついたり最悪失敗して破損のリスクもあります。

また、ただ嫌いというだけでなく、処理することでかえって状況が悪化する→できないこともあります。

段落ちモールドを学ぶメリットは?

合わせ目消し/後ハメを回避できます!

段落ちモールドのキモは「合わせ目はディテールである」と作り手の心の内で決めてしまうことです。

このため、合わせ目消し、後ハメを回避できます。

もちろん、全ての合わせ目消しをなくせるわけではありません。

ただ、筆者の趣味における模型のスタンスは変わらず「作り手が作りたいように作るのが一番楽しい」だと思うのです。

合わせ目消しが嫌いな人が嫌なのに合わせ目消しをするなんて、きっと趣味として楽しくありません。

段落ちモールドを学ぶことで、「合わせ目は消さないけど、これはディテールなんだからいいの」というマインドに切り替えられるのは素晴らしいメリットだと思います。

段落ちモールドの概要

ここからはいつものように作業の概要をまず図解し、続けて作業の実例写真を追っていきます。

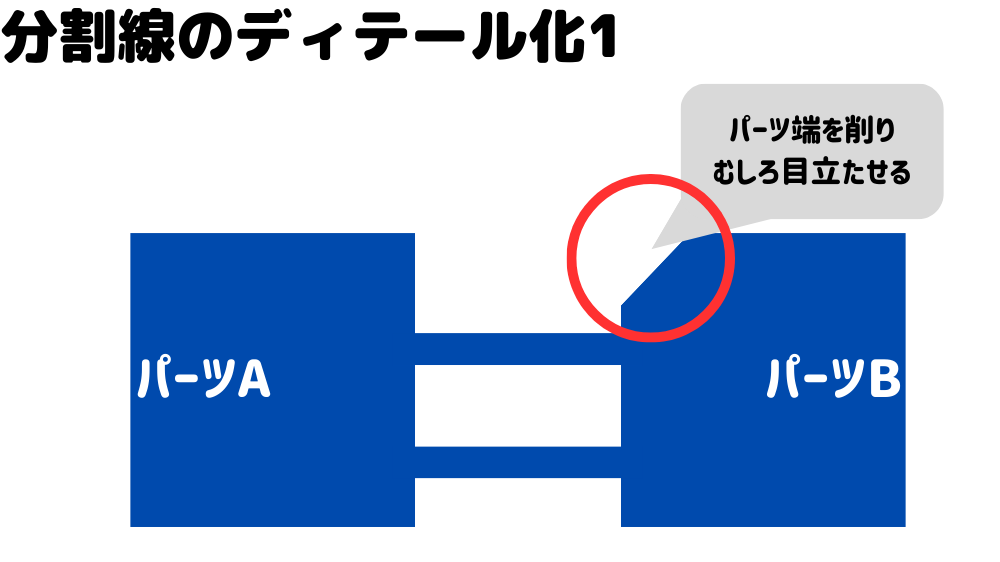

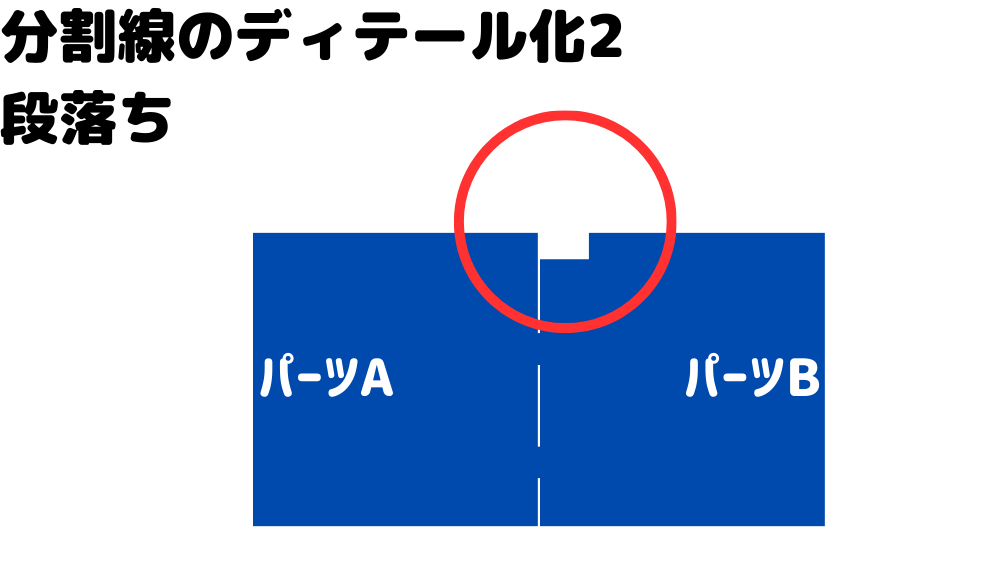

分割線ディテールのパターンは主に2つ

パーツの角を削る加工

パターン1は、パーツの角を削って立体的に見せ、目立たせる方法です。

この方法のメリットはスジボリ系工具すら不要であること。

ガンプラ初心者の方で、ニッパー、ヤスリ、デザインナイフくらいしか持っていない人でも対応できます。

代わりに、水平に角を削る作業は難易度が高く、初心者こそきれいに処理するのは難しいです。

ただ、今回の目的はあくまで「合わせ目を合わせ目として見ない」ことなのでまずはトライしましょう!

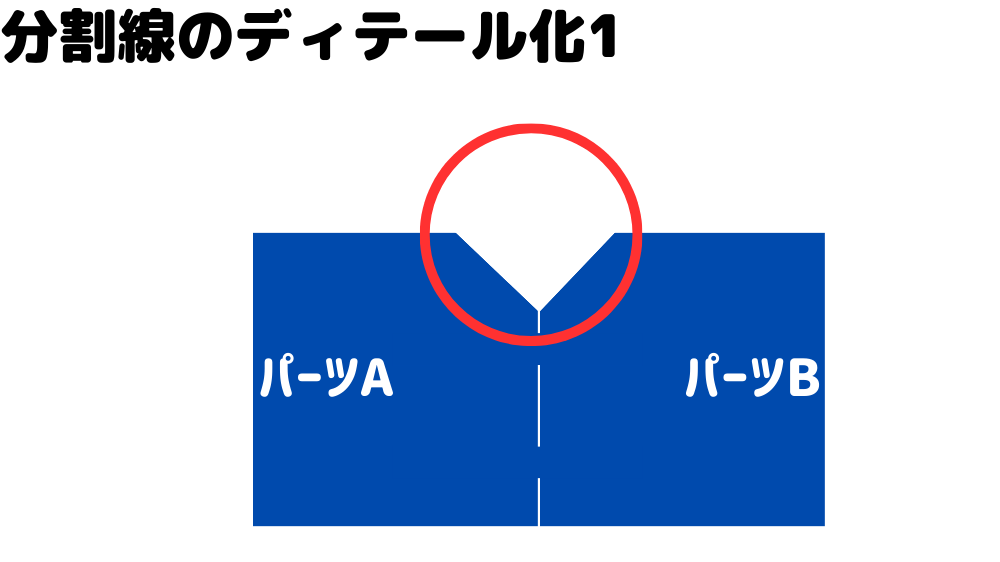

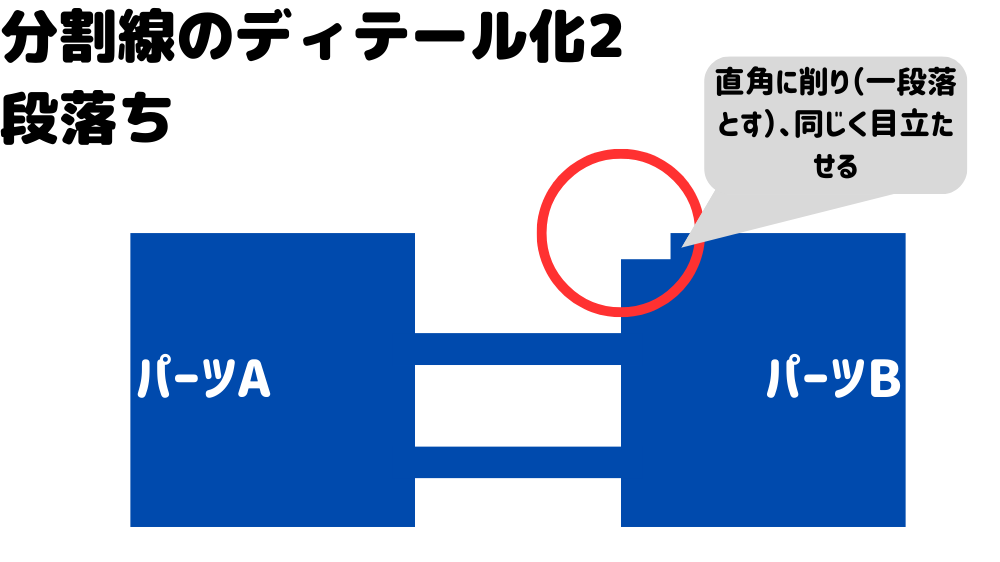

垂直に彫る=段を落とす段落ちモールド加工

一般的にこちらのほうが段落ちモールドと呼ばれる加工法です。

スジ彫りをしたことがある人、すでに道具を準備済みの人はスジ彫り道具を使って作業できますので、追加購入しなくて済みます。

前提として、スジ彫りの知識があるとかなりわかりやすいです。

よろしければ以下のスジ彫り準備編記事をご覧ください。

それでは、次項から実際の作業写真を追いながら解説していきます。

段落ちモールドの作業写真

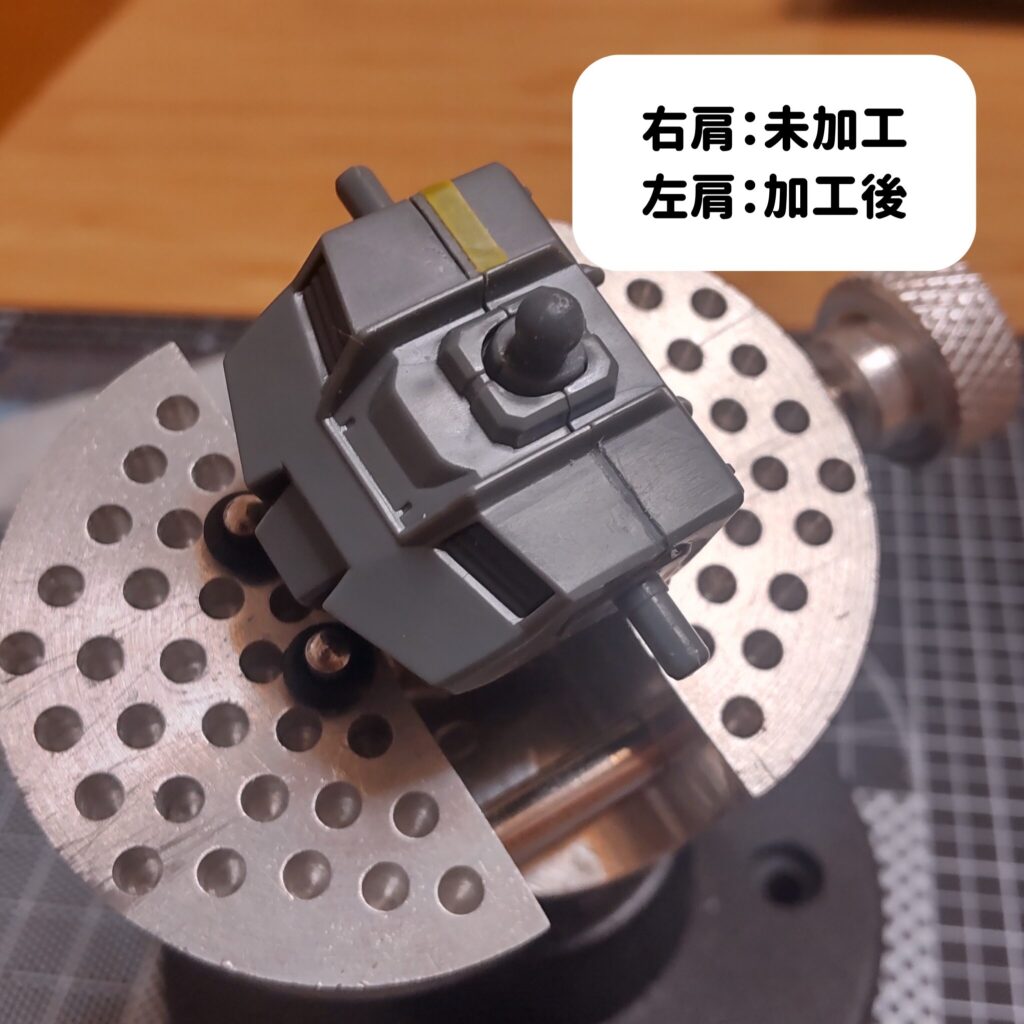

今回の実験台に志願してくれたHG寒冷地ジムです。

頭部をパターン1の角を削る方法、胴部をパターン2の段落ちモールドでやってみます。

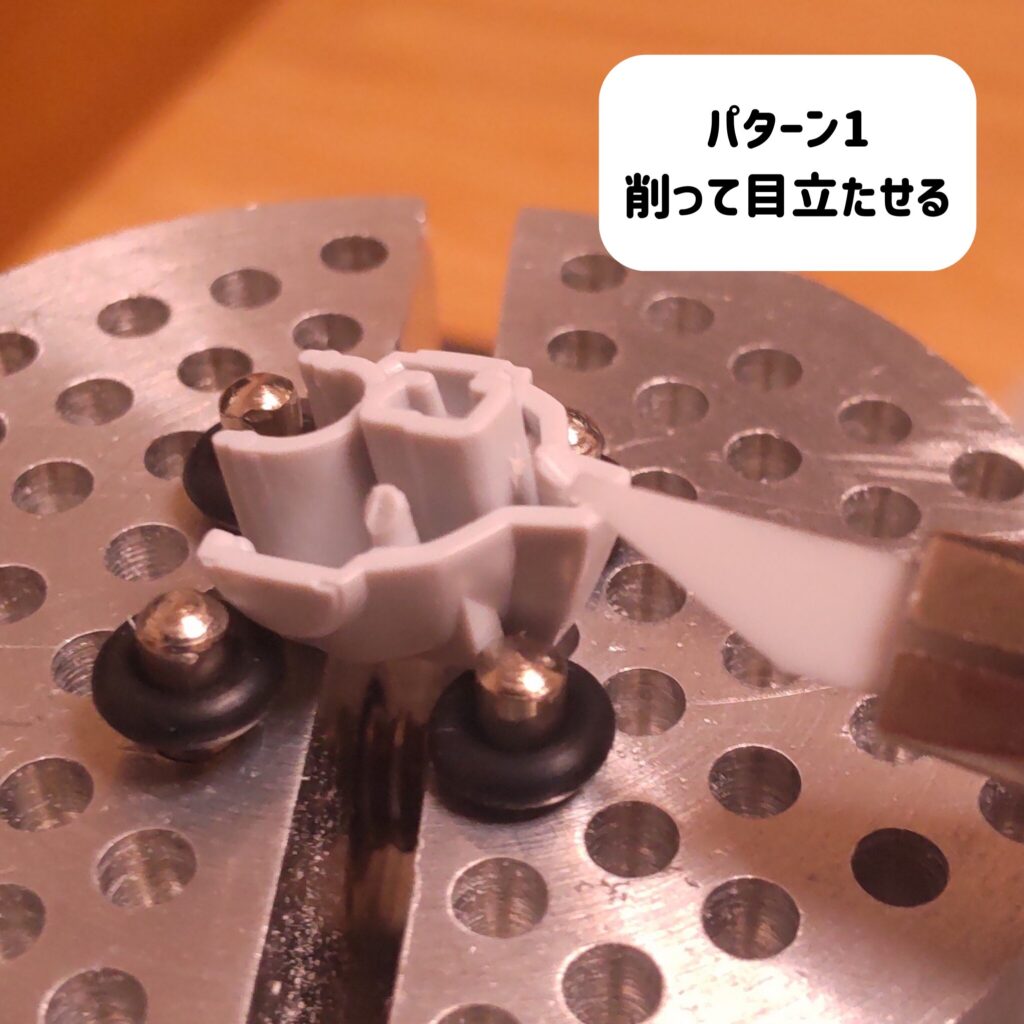

パーツの角を削る作業実例写真

パーツの角をナイフ系工具で削る!

写真の通り、角を落とす角度で削っていきます。

写真ではセラミック系ツールを使っていますが、お手持ちの切断系工具(デザインナイフやカンナ掛けツール等)で大丈夫です。

パーツの角を落とした後の前後比較写真

こちらが作業前後の写真です。

作業前はまっすぐの普通の合わせ目です。

作業後は先ほどより合わせ目の主張が強くなっています。「これはディテールだぞ」という自己主張です。

今回のパーツはわかりやすくする意味も込めてパーツ両方の角をかなり深く削りました。

お好みで片側パーツのみ、またもっと浅く削っても良いででしょう。

筆者は普段の自分のキットでは片側のみ、浅くかけるほうが多いです。

また、今回は耳の合わせ目消しは完全スルーさせてもらいました。

ここは段落ちさせるとちょっと違和感が出るので、何もしないことを選択しました。

※もしどうにかしようと思ったら、恐らく筆者なら別パーツ化すると思います

何もしない場所を少しでも目立たせなくしようと思ったら、合わせ目に対し90度の方向へヤスリがけしてみてください!

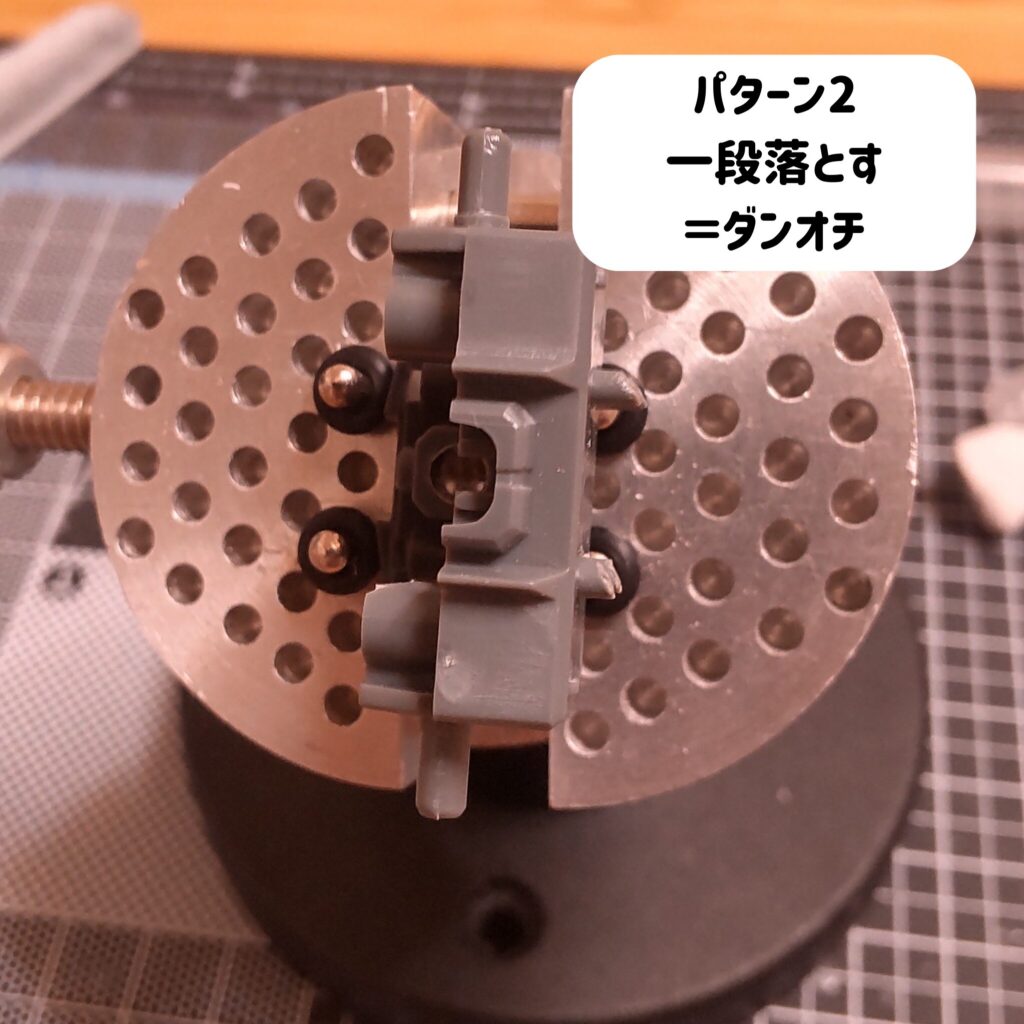

段落ちモールド作業実例写真

続いて胴体はパターン2の段落ちモールドで加工していきます。

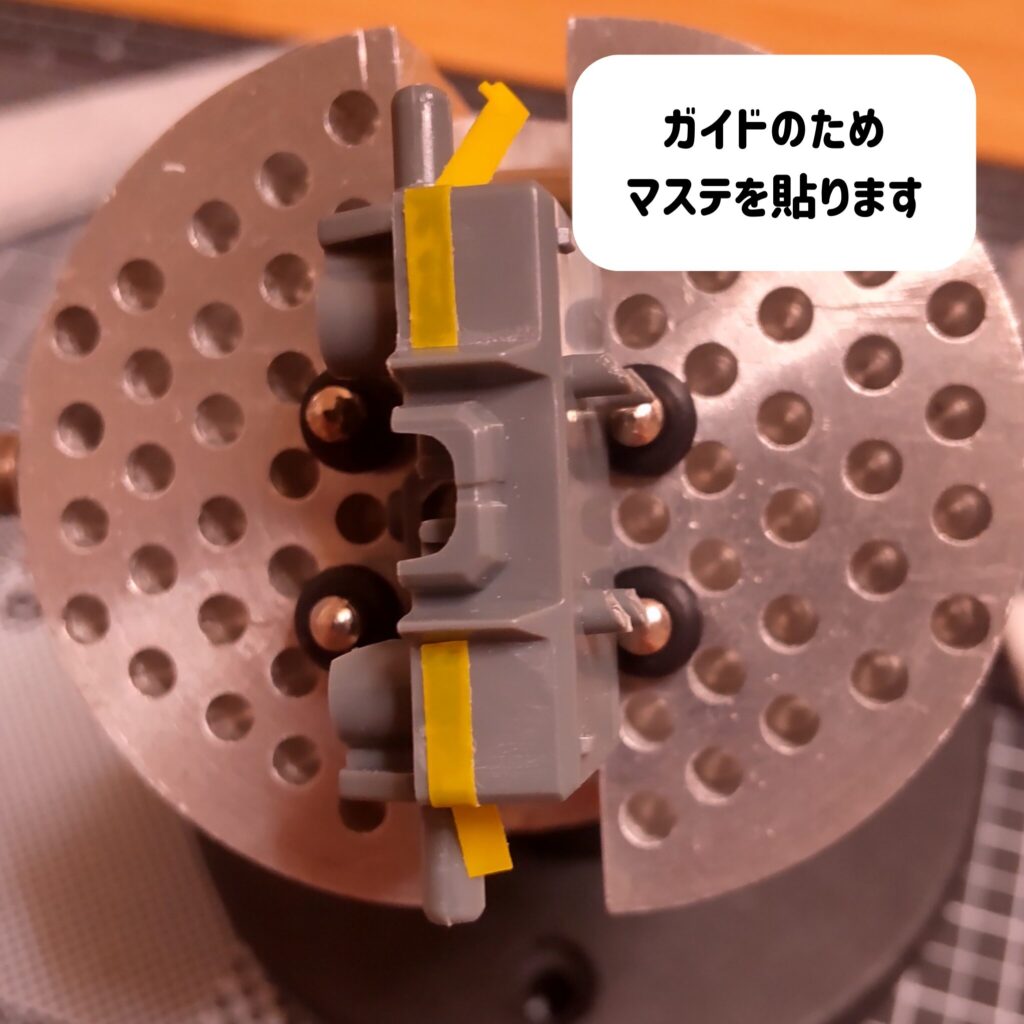

マスキングテープでガイドを作る

まず自分が引きたい部分に沿って、ガイドになるマスキングテープを貼ります。

本来は硬いスジボリ専用ガイドテープの方がやりやすいです。

今回は胴体上部と側面の2面を加工したかったので、曲げに強いタイプのマステを選択しました。

もし2面やる必要がなく、素直な平面やゆるい曲面であればぜひガイドテープをお使いください。

写真の例のように角を挟んで2面対応する場合は、ガイドテープがうまく曲がってくれないので上記のようなマスキングテープもおすすめです。これはハイグレードマスキングテープという、通常のものより硬いタイプです。

ケガキ針でこの後の本彫りの動線を作る

ここまで準備できたら、あとはもうスジ彫りと同じです。

最初にケガキ針でこの後のタガネによる彫りがズレないよう、動線を作ってあげましょう。

タガネで彫る

タガネ系工具で彫ります。

筆者はこのとき、スジ彫りカーバイトの1.5mmを使っています。

必ずしも段落ちの幅と同じものでなくてかまいません。パーツの外にははみ出してOKなので、むしろ少し幅より広めのツールの方がやりやすいです。

この時は写真で分かりやすく撮影したかったので既にテープを取っていますが、最後までテープが貼ってあっても問題ありません。

完成

先ほど同様、合わせ目が強い自己主張を始めました。

この部分はもう合わせ目を消さなくてもいいのでは?と自分が納得出来た時点で作業完了です!

以上が段落ちモールドの方法です。

では、最後に「もっとうまくやりたいなぁ」という方向けに補足記事をご覧ください。

もっと段落ちモールドの精度を出したい方向け!別工具を使った方法

もっと楽に、もっと精度高く段落ちモールドを作りたい!

前段では、まだ工具も十分ではない初挑戦の方向けの解説を行いました。

何度か改造をこなして慣れてきたら、今度は「もっと楽に」「もっと精度高く」という欲求が出てくるのではないでしょうか。(筆者は出ました)

例えば、前段の記事のやり方だと左右の段落ちモールドの幅が微妙にずれる可能性があります。目分量なので当然です。

まずは、2つのパーツ左右対称に段落ちモールドを作りたいときの工具を一つ紹介します。

左右の段の幅を揃えたい→ディバイダー

最初にご紹介するのはディバイダーです。

これはコンパスの両方が針になったタイプの文具で、製図用として製造されています。

古くからモデラーたちにも愛用されていて、様々な使い方があります。

ディバイダーのメリット

ディバイダーにはたくさんの特性がありますが、このうち、「同じ幅をトレースできる」「ケガキ針として使える」の2つの特徴を段落ちモールドに応用します。

写真のように、同じ幅の状態に開き、パーツに沿って針をなぞると「左右採寸」「ガイドテープ」「ケガキ針」までの3工程を全て一つでこなせます。

ディバイダーは段落ちモールド以外の場面でも利用でき、非常に汎用性が高い道具です。

段落ちモールドにおけるディバイダーのデメリット

例えば0.5mmを正確に採寸するなどの使い方には向いていません。

ノギスとセットで使って測るのは可能ですが、後述する専門工具には及びません。

ただ、それを差し引いても今後もっともっと改造したい!というモデラーさんにはとてもお勧めの道具です。

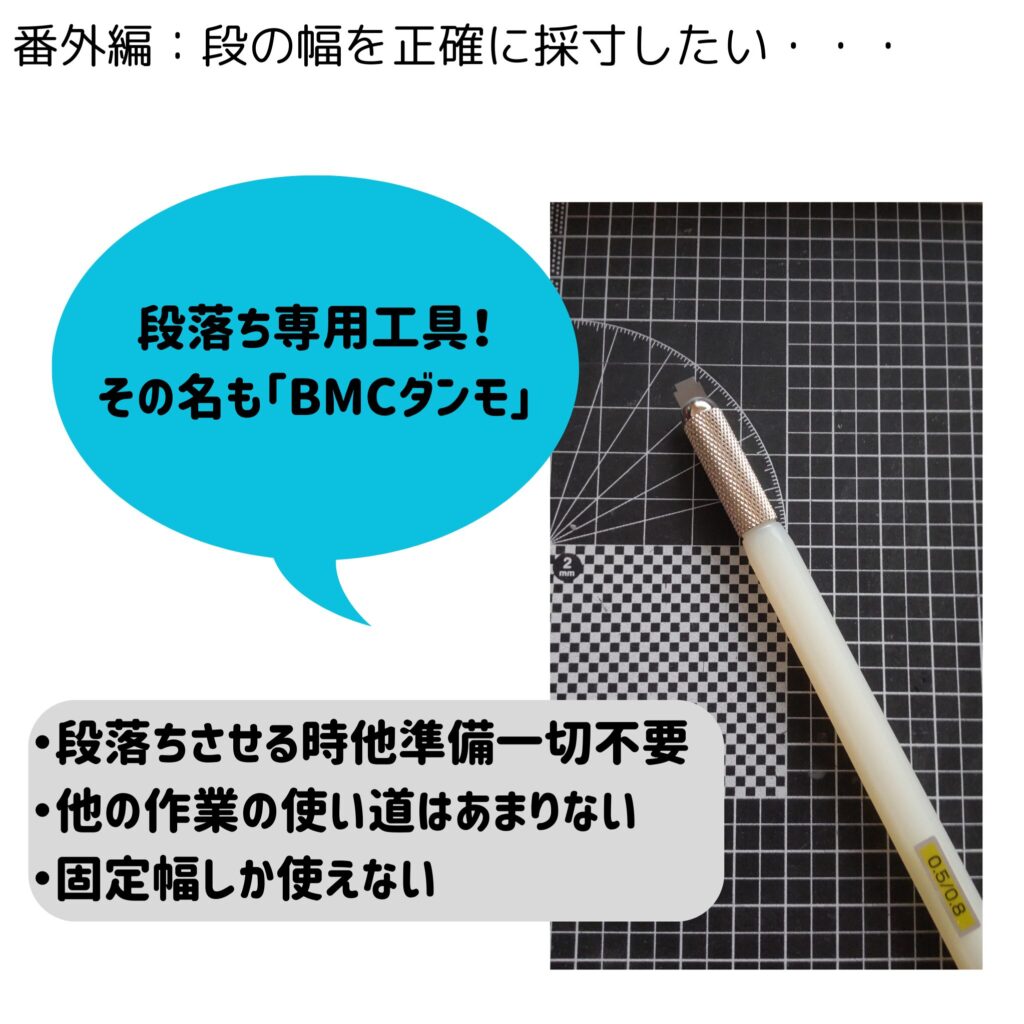

段落ちモールドを更に精度高く、簡単にしたい→最終兵器BMCダンモ

最後に、段落ちモールドを紹介するうえで絶対外せない工具をご紹介します。

それが「BMCダンモ」です。名前は段落ちモールドの略称だと思います。段落ちモールド作成では正に最終兵器です。

BMCダンモは具体的に何がおすすめなの?

この1本だけで精度が高く、手軽に段落ちモールドが作れます。何しろ専門の工具です。

詳しくはBMCダンモだけを取り上げたレビュー記事にてご紹介させてください。

なんでBMCダンモを最初から紹介しないの!!

当記事の読者想定は初心者ということで、「段落ちモールドを作ったことがない人」です。

そんな人が一番最初に買うにはちょっとお値段が張るためです・・・・(4,000円強)

高品質なので、個人的には妥当な価格だと思います。

しかしまだどれくらい使うかわからない人がいきなり購入するのはためらわれる価格帯でしょう。

段落ちモールドを何度か作ってみて、もっと手軽に精度高く作りたいと思ったらそのタイミングこそが買い時、おすすめです。

まとめ

- 合わせ目消ししたくない時/できない時は「段落ちモールド加工」がおすすめ

- 段落ちモールドはスジボリ工具があればできる

- もっと精度を出したい、手軽にやりたい段階になったらディバイダーやBMCダンモを検討

合わせ目消しとサヨナラ!・・・はできないかもですが、少しでもそれ以外の方法を提案できたならばうれしいです。