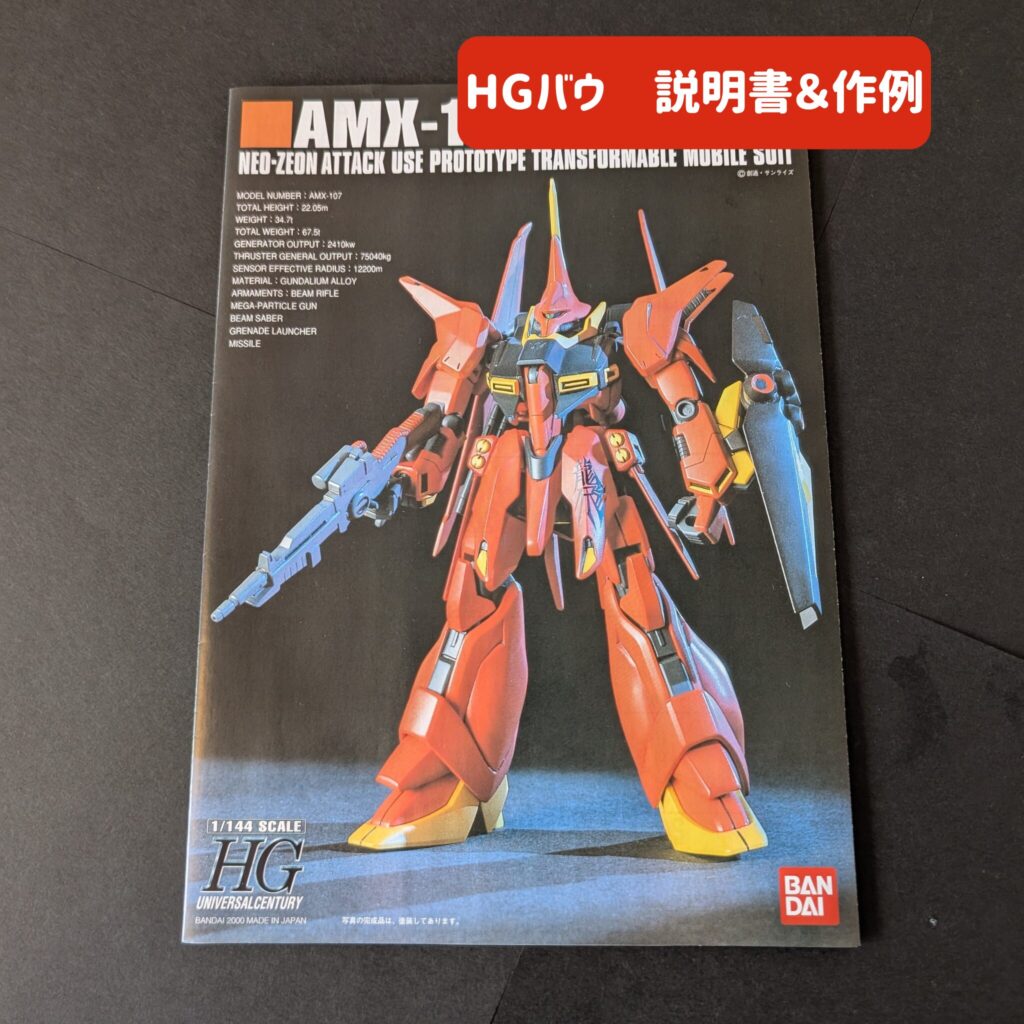

HGバウ1/144を作る 素組レビューも!

今回からHGバウを作ります。

ちょうど先日HGUCサザビーを作り終えたところ。

サザビーはHGとしては大振りで、完成まで珍しく3カ月以上かかってしまいました。

反動で、今回は小さく簡素なキットでいこうと思った次第です。

しかし、この目論見が甘々だったことは仮組を終えた時点ですぐ気づきました。

HGバウ素組レビュー

YouTubeで組立作業と分離変型を公開しましたので、よろしければそちらもご覧ください。

結局この製作、最後はどうなった?

無事完成しました。

完成記事はこちら。

バウはどんな機体?

バウはアニメ機動戦士ZZガンダムに登場する機体です。

型式番号はAMX-107。

指揮官機(グレミー機)、量産機とバリエーションがあり、HGUC15はグレミー機。朱色の機体です。

このバウ、そこまで戦闘シーンが多いわけでもないのにそれに反し異様に人気があります。

きっと、見た目がとんでもなくかっこいいからではないでしょうか。

無駄に出番だけは多かったんですが、戦ってる場面が思い出せません・・・

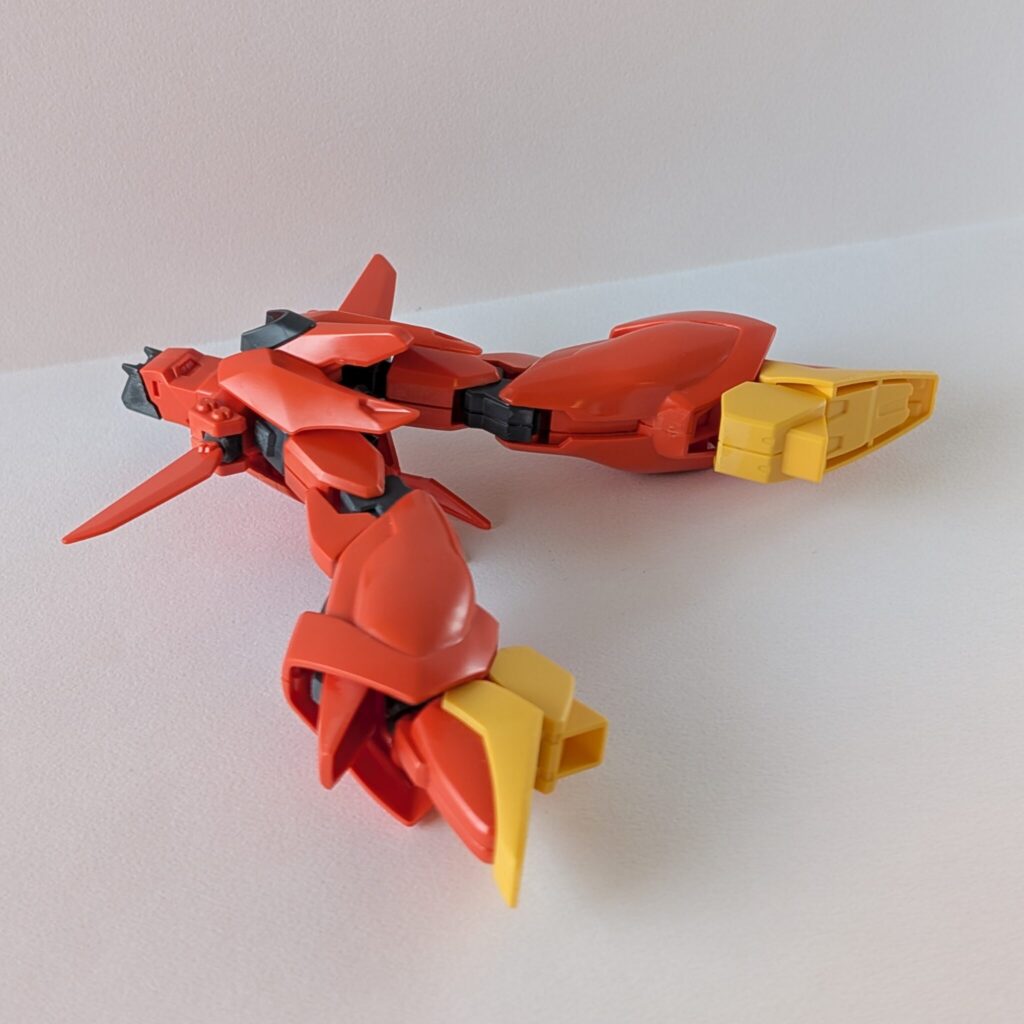

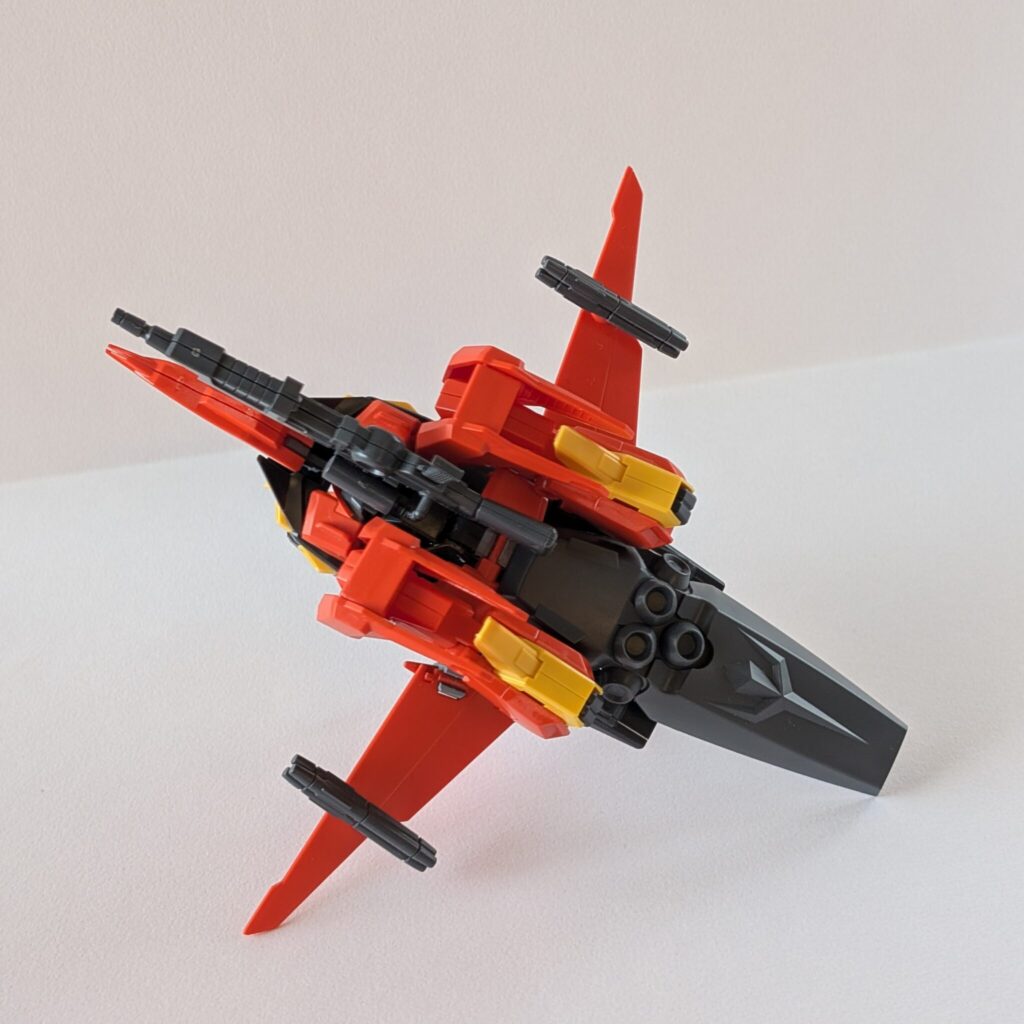

最大の特長は2つの機体に分離変型すること

バウ最大の特長は上半身がバウ・アタッカーに変型し、下半身も分離してバウ・ナッターに変型することです。

そして下半身のバウ・ナッターは大型ミサイル搭載で、飛んで行ってそのまま相手を攻撃するというトンデモ兵器。

当時は合体変型が流行っていたのか、ロマンが詰まっています。

謎の文字「龍飛」=バウ

グレミー機には、特徴的なパーソナルマークとして「龍飛」という文字が書かれます。

これだけで一つの漢字で、「バウ」と読むのだそう。知りませんでした。

何故かやたらZガンダムに似ている

胸部から脚部といい、つま先の構造と言いデザインがやたらとZガンダムに酷似しています。

説明書を読む限りでは、アナハイムエレクトロニクスの技術者もネオ・ジオンに所属していたため、Zガンダムのデッドコピーになったのだろう・・・みたいなふんわりした記述がありました。

今ひとつピンとこない説明ですが、筆者は設定に疎いので気にしないことにします。

HGバウはどんなキット?

HGバウはHGUCナンバー15。販売開始が2000年です。

HGUC最初期のキットと言ってよいでしょう。

希望小売価格は2025年3月時点で¥1,320。

※Amazonで購入する際、プレミアム価格を避ける場合は上記価格+送料程度を基準になさってください

1,000円台の前半なので、HGの商品群の中では最小のちょっと上くらいの立ち位置です。

ズゴックやジムよりちょっとリッチ、くらいかな?

この時代、この価格帯にもかかわらずバウ・アタッカーとバウ・ナッターへの分離変形機能が盛り込まれているのがこのキットのウリです。

とにかくかっこいいデザイン!分離!変型!

何はなくとも、この価格帯のHGで分離変型。これが最大の長所です。

おまけに、登場から何十年経っていても色あせないデザイン性の高さ。

やっぱりかっこいい!の一言に尽きます。

しかし、一方で当時ならではのキット課題もたくさん抱えています。

見た目が超かっこいいが、、、、手を入れたい部分も盛りだくさん

写真をご覧いただくとわかる通り、シンプルに合わせ目消ししたくなる箇所が多いです。

さすが2000年のキット、「モナカ割」と呼ばれるど真ん中にパーツ分割線が出るタイプが多いのです。

特にヘルメットもど真ん中から割れるので、ここは何とかしたいところです。

また、比較的目立つ背部プロペラントタンクやスネにも分割線が来ます。

ビームサーベルはプラ棒スタイル

HGジムやHGドム等、当時のHGキットは比較的よくありました非クリアパーツのサーベル。

バウも例外ではなく、プラ棒スタイルです。

持ち替えさせるか??思案しどころです。

その他兵装類もちょっと微妙

付属ビームライフルもど真ん中モナカ割の分割。

設定画によるとパイプが2本。これを表現できていそうで今一つ、という印象です。

また、シールドには5門ものメガ粒子砲が搭載されているのですが、このうち2門は「これ、本当に大砲?」と思える造形。

成型の都合上、当時の技術ではこれが限界だったものと思われます。

ハンドパーツは標準的

ハンドパーツは右手:銃の持ち手1、穴あき拳1の2つ。左手:穴あき拳の1つ。

計3つです。

2000年代のHGはハンドパーツが大振りなものが多いのですが、バウについてはごくごく普通の大きさという印象です。

ただし、現代HGに比べると若干大きめに感じます。

スタイルは若干古さを感じる

バウはその後、REシリーズで1/100としても発売されました。

今となってはそちらのスタイルの方が定番という印象です。

HGと比較すると脚部が太く長く、美脚。

胸部が大きく、首が若干埋まり気味で「ジオン機!」というイメージ通りのマッシブな印象でした。

一方のHGは単体で見るとかっこいいのですが、REと比べてしまうと細目だが寸胴。短足。棒立ち。

そんな印象を受けます。

ひどい言いようだなぁ・・・・

REの方が後発だし仕方ないです

でも、HG好きな筆者としてはこのバウが欲しかったのです

可動域は当時としては標準的

肘、膝共に当時としては標準的な可動域です。

もちろん現代のHGと比較してしまうと膝立ち不可、肩は水平より上にあげられないので及第点にならないとは思います。

ただ、ちょっとした射撃ポーズもこなせますので悪くありません。

どちらかという時になるのは接地性。

少し脚を開くとつま先やかかとが地面から浮いてしまいます。

このままでは猛々しい素立ち姿が取れないので、何とかしたいポイントです。

では、どう改修する?

以上を踏まえ、せっかくモデラーやってるからには自分の理想を追い求めたい。

というマインドで作るのを楽しんでいきます。

- 合わせ目=モナカ箇所はなるべく消したい

- 兵装類=パーツ交換などで対応したい

- 可動=素立のためにも足首だけは何とかしたい

- プロポーション=悩み中

合わせ目はなるべく消したい。

しかし、無計画に消すと塗り分けできないところがあります。

後ハメも視野に入れてやるやらないをチョイスします。

一番悩ましいのはプロポーション。

分離変形機能を排除すれば選択肢が増えますが、一方で分離変形をなくすとこのキット最大のポイントも消えてしまいそうです。

他の作業を進める間、心のおもむく方に進もうと思います。

難点も多いものの、なんといっても圧倒的なかっこよさと分離変型機能は魅力。

これから楽しんで作っていこうと思います。同じようにHGバウを作る方の参考になれば幸いです。

第2回は合わせ目消し編です。

最終的な完成品記事はこちら。